|

|

| 行程 約13km 私の万歩計 --,---歩 〜 一里塚(江戸から32番目) 〜 高札場 〜 本陣跡 〜 立円寺 〜 増田平四郎翁碑(浮島沼の干拓者)・一里塚(江戸から33番目) 〜 妙法寺 〜 左富士神社 〜 平家越碑(富士川の合戦にまつわる) 〜 襖の塞神(村の道祖神) 〜 鶴芝の碑 〜 【前 半】 〜 一里塚(江戸から32番目) 〜 高札場 〜 |

| 写真中央は、駿河銀行創業者 岡野喜太郎の碑です |

原宿の西境に近いこの地に存在していました。1601(慶長6)年に徳川幕府は原に宿駅を設けました。そして1604(慶長9)年にこの原の一里塚を築造しました。後に幾度かの高潮の被害に見舞われ、宿場が移転されました。そのときに原の一里塚は廃止になったといわれています。 |

神社の建造物は、何回も改築されている。今のは、昭和44年に建てられたものである。 境内社としては、山神社と天王社とがある。 当地区内には、別に、桜地蔵尊と稲荷神社とがある。(説明板・由緒より引用) |

→

→

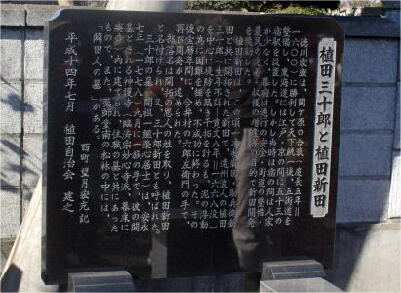

徳川家康は、関ヶ原の合戦(慶長5=1600)に勝利して天下統一後、五街道を整備し、東海道には江戸・京の間に53の宿駅を設置した。しかし当時は宿の間は人家農民の定着・収穫の増産等の目的で新田開発を奨励した。 植田新田は、この頃一本松新田・助兵衛新田と共に開拓された新田で、遠州浪人の植田三十郎(生年不詳-1668=寛文8没)を中心に堤防を築き干拓を計るも、泥の浮動の為に困難を極め、不成功に終わった。その後宝暦年間に、今井村の六郎左衛門の手で、再び開発が、進められた。 部落名は開拓の恩人の姓を取り、植田新田と名付けられ、又、三十郎新田とも呼ばれた。 三十郎の墓(開祖一鑑栄心居士)は、安永7年(1778)9月に一族の手で、彼の開基とされる神護寺(臨済宗妙心寺派、幕末に廃寺)内に建てられ、住職の墓と共にあったもので、また、薬師堂南の松林の中には、「開田人の墓」がある。 (碑文より引用) |

昔、沼川と和田川と潤井川とが合流し深い渕になっいてる所を「三股」と呼んでいました。この渕には龍が住んでいて、毎年お祭りをし、少女をいけにえとして捧げるしきたりがありました。 今から四百年程前、関東の巫女七人が京都へ向かう途中、このいけにえのクジを引き、一番若い「おあじ」が引き当ててしまいました。仲間の六人は国元へ引き返す途中、柏原あたりにきたとき、悲しみのあまり世をはかなんで浮島沼へ身をなげてしまいました。村人が六人のなきがらを一ヵ所に弔ったのがこの六王子神社だといわれています。 おあじは鈴川の阿宇神社に祀られています。 (説明板より引用) |

|