| |||||||

| |||||||

| 行程 約13km 私の万歩計 --,---歩 一里塚(江戸から32番目) 〜 高札場 〜 本陣跡 〜 立円寺 〜 増田平四郎翁碑(浮島沼の干拓者)・一里塚(江戸から33星目) 〜 妙法寺 〜 左富士神社 〜 平家越碑(富士川の合戦にまつわる) 〜 襖の塞神(村の道祖神) 〜 鶴芝の碑 〜 【後 半】 〜 本陣跡 〜 立円寺 〜 増田平四郎翁碑四郎翁碑(浮島沼の干拓者)・一里塚(江戸から33番目) 〜 妙法寺 〜 左富士神社 〜 平家越碑(富士川の合戦にまつわる) 〜 襖の塞神(村の道祖神) 〜 鶴芝の碑 〜 |

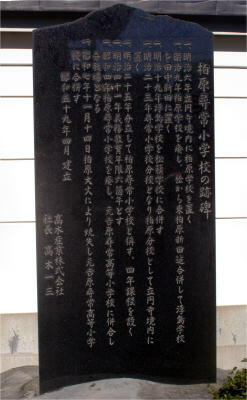

柏屋は茶屋を営みながら本陣でもありました。その子孫が旧本陣屋敷地でビジネス旅館を営んでいます。 |

1979(昭和54)年10月、清水港から救援米を運搬中、台風20号に遭遇し柏原沖で沈没、2名の乗組員が死亡したインドネシア船の慰霊に建立されました。 |

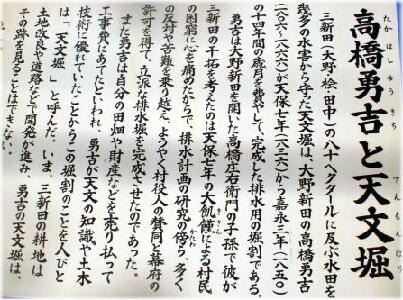

その後も干拓事業は形を変えて行われ、現在の昭和放水路は、ほぼその当時の位置に建設されています。 |

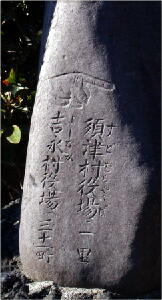

一般には「沼田新田の一里塚」といわれています。 東海道を横切る放水路橋(広沼橋)の西側に一里山と称す地名がありますので江戸時代にはこの地に一里塚があったと想像されます。 |

→

→

地元の人からは「毘沙門さん」と親しまれています。昆沙門堂に安置されている本尊の毘沙門天像は等身大の立派な木像です。一説には聖徳太子の作ともいわれています。この毘沙門天像は徳川綱吉が奉納したもので国宝級の貴重なものといわれています。 |

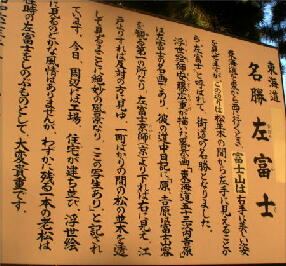

この神社は霊験高く祈願成就するといわれています。地元の人々の話では幾多の戦争勃発時には出征兵士の武運長久を祈願する人々が絶えなかったといわれます。また、先の戦争では地元からの出征兵士は50人位いたそうですが、戦死した兵士は数人だったそうです。 東海道を江戸から京に上るときは、富士山はいつも進行右側に見えます。この地では街道が逆行するような形になっているために左側に見えますので、「左富士」といわれています。とても珍しいために街道の名勝となっています。この地以外では茅ヶ崎にある「南湖の左富士」があります。 |

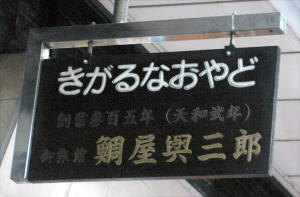

| 店内には諸大名が宿泊時に玄関に掲げた木製の名札がずらり並んでいて圧巻でした。 |

→

→

→

→

市内では旧東海道をしのぶ数少ない貴重な文化財である。 (説明板より引用) |

| |||||||

| |||||||