|

| 行程 約10㎞ 鶴芝の碑…札の辻跡(高札場跡)…雁堤…渡船「上り場」常夜燈…岩淵の一里塚(江戸から37里目。塚はほぼ往時のまま)…蒲原一里塚(江戸から38里目〉…蒲原東木戸…脇本陣跡澗屋場跡…本陣跡…蒲原西木戸 【前 半】 鶴芝の碑…札の辻跡(高札場跡)…雁堤…渡船「上り場」常夜燈 |

| ◆「旧東海道一里塚」の碑 江戸日本橋から36番目の一里塚です。 国道一号線を横切ってまもなく旧東海道左側バス停手前の一角に草花に囲まれて建っています。 |

| ◆「札の辻跡」の碑 暫く歩くと旧東海道左側の平垣町公会堂脇に御影石で造られたこの碑があります。 |

| 道標 国道一号線の四丁河原に横断歩道用信号のあるY路角に灯籠形「秋葉山常夜灯」と「左東海道」の道標が建っています。吉原宿から蒲原宿にかけては秋葉山常夜灯が多く建っている地域です。 |

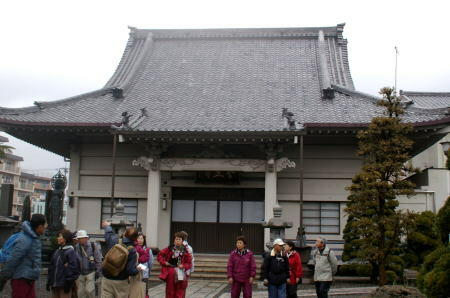

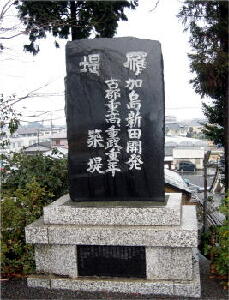

| ■護所神社と雁堤 ◆護所神社 古都孫太夫重政公父子の偉業雁堤の築堤は、繰り返す富士川の洪水で、しばしば欠潰流失の惨害を蒙るため、衆人は人柱の説をとり千人目の旅人を生きながら護岸の人柱とすることにきめた。 千人目に当った旅僧はこれを快諾し、従容として人柱と化した。以来三百余年の今日まで遂に堤防の欠潰を見ず、住民はその徳を慕い「護所神社」としてその霊を祭っている。 (説明板より引用) ◆雁堤 (かりがねづつみ) 古郡氏の重高、重政、重年の三代が、この地の新田開発と東海道屈指の急流である富士川の治水のために築き上げた希に見る大きな堤です。工事開始から完成するまでに50年あまりの歳月を経るという難工事で、1674(延宝2)年に完成しました。 大空に雁が連なって飛ぶ光景に似ていることから雁堤と呼ばれています。 |

| ◆松岡の水神社 富士川の東岸にあります。富士川は流れが速く、水量も多く、往時は川の流れが変わることがしばしばありました。このため岩盤上にある水神社は時には川の流れの中にそびえ立つこともありました。 |

| ◆富士川橋 江戸時代から明治にかけては、ここの富士川では渡船が旅人や産物運搬の交通手段でした。 富士川は、大地溝帯(フォッサマグナ)にあり、日本列島の裂け目となっています。また、日本の電力の周波数は富士川を境にして江戸よりになる東側は50ヘルツ、京よりになる西側は60ヘルツに分かれています。 |

|