| |||||||

| |||||||

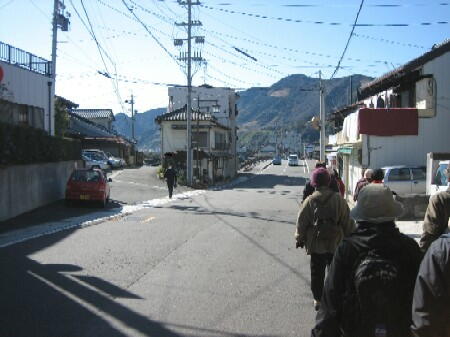

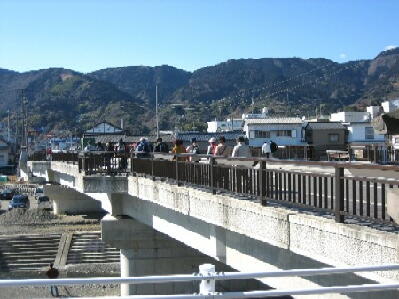

| 蒲原から眼下に広がる薩った峠の興津宿 行程 約 13㎞ ~ 由比一里塚(江戸から39里目)~ 由比本陣公園 ~ 正雪紺屋 ~ 間の宿本陣跡(人馬が峠越えの前に一息入れた)~ 西倉沢一里塚(江戸から40里目/薩った峠の入口)~ 薩った峠展望台 ~ 興津川渡し場跡碑 ~ 興津一里塚(江戸から41里目)~ ■後 半 ~ 由比本陣公園 ~ 正雪紺屋 ~ 間の宿本陣跡(人馬が峠越えの前に一息入れた)~ 西倉沢一里塚(江戸から40里目/薩った峠の入口)~ 薩った峠展望台 ~ 興津川渡し場跡碑 ~ 興津一里塚(江戸から41里目)~ |

| 由比本陣跡 往時は1300坪といわれる敷地に建てられていました。現在は「由比本陣公園」となり、東海道広重美術館、東海道由比宿交流館などがあります。東海道で本陣の敷地がそのまま残されているのは、この由比宿だけです。 ■由比本陣 ここは由比宿の本陣跡で屋敷の広さは約干三百坪もあり、そのまま今日に伝えられました。 大名等が休泊した母屋は、表門を入った正面にありましたが、明治初年に解体されました。 向かって左手奥の日本建築は、明治天皇がご小休された離れ館を復元したもので、記念館「御幸亭」といいます。付属の庭園は「松榧園」といい、山岡鉄舟が命名したものです。 右手奥の洋館は広重美術館で、もとこの位置には士蔵が建ち並んでいました。 (説明板より引用) |

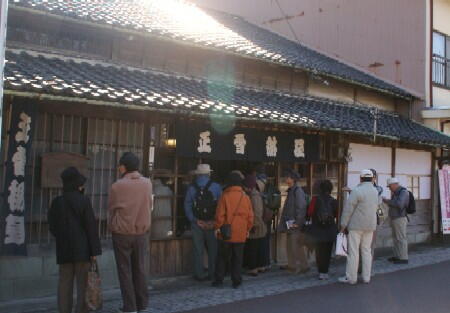

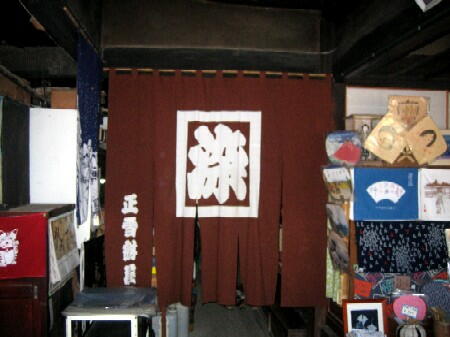

| 「正雪紺屋」は、江戸時代からおよそ400年続く染物屋です。当時の面影を残す仕事場、藍染めに使った藍瓶など多くの道具が保存されています。1651(慶安4)年に幕府転覆を企てた慶安事件の首謀者、兵学者由比正雪の生家といわれています。 ■正雪紺屋 表に蔀戸を残すこの紺屋(染物屋)は、江戸時代初期より四百年近く続くといわれ、屋内には土間に埋められた藍瓶等の染物用具や、天井に吊られた用心籠は火事等の時に貴重品を運び出すもので、昔の紺屋の様子を偲ぶことができる。 慶安事件で有名な由比正雪は、この紺屋の生まれといわれているところから、正雪紺屋の屋号がつけられている。 (説明板より引用) |

| 黒の板塀、塀の内側に松が植えられ、白い洋風の建物が、似合っています。 ■明治の郵便局舎(平野氏宅) 江戸時代、文書の送達は飛脚便によって行われ、由比宿では現在の由比薬局の位置で朝日麟一氏によってその業が行われ、飛脚屋と呼ばれていた。 明治四年三月、郵便制度の創設により、飛脚屋は由比郵便取扱役所となり、さらに明治八年一月由比郵便局と改称された。 明治三十九年五月、平野義命氏が局長となり自宅に洋風の局舎を新築し、明治四十一年一月より郵便局を移転した。この局舎は昭和二年七月まで使用され、現在は平野氏私宅となっている。 (説明板より引用) |

| 右端の郵便ポストの先に脇本陣がありました。また、道路の左側には問屋場がありました。 |

| 江戸時代から東海道を行き来する旅人に人気があった名物の一つに由比の「たまご餅」があります。「東海道中膝栗毛」にもでてきます。当時の製法を受け継いでいるのがこの老舗の和菓子屋といいます。 |

| ■せがい造りと下り懸魚 せがい造り 軒先を長く出した屋根を支えるために、平軒桁へ腕木を付け足して出桁をし樽を置いたもの。 民家建築に美観を添えたもので、由比町の町並みに特に多く見られる。 下り懸魚 平軒桁の両端が風雨による腐食を防ぐための装置で、雲版型の板に若葉、花鳥などを彫り込み装飾も兼ねている。 稲葉家は、この下り懸魚が施された建物である。 (説明板より引用) |

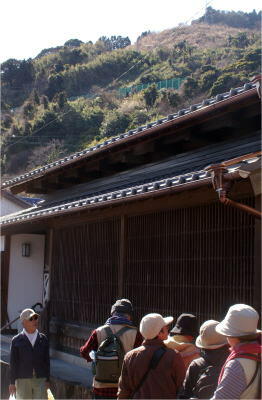

| ■間の宿本陣跡 ここ西倉沢は、薩った峠の東坂登り口に当たる「間の宿」で十軒ばかりの休み茶屋があって、旅人はここでお茶を飲み、疲れをいやし、駿河湾の風景を賞で旅立っていった。 ここ川島家は江戸時代慶長から天保年間凡そ二百三十年間代々川島勘兵衛を名のり、間の宿の貫目改所の中心をなし、大名もここで休憩したので村では本陣と呼ばれ、西倉沢村名主もつとめた旧家である。 (説明板より引用) |

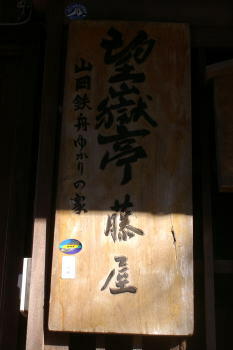

| 幕末の1968(慶応4)年の3月7日、山岡鉄舟は勝海舟の頼みで、駿府に滞在している西郷隆盛に密書を届ける途中でした。官軍に追われていた山岡鉄舟はこの望嶽亭に逃げ込みました。主人の計らいで土蔵にかくまわれ、漁師姿になり床に仕組まれた隠れ階段から店裏の海岸に脱出、清水次郎長が用意した漁船に乗り、無事、駿府の西郷隆盛の元に届け、西郷隆盛と会いました。この結果、3月14日に西郷隆盛と勝海舟の会談が成功して、世界の歴史に残る「江戸城無血開城」が実現しました。このとき、山岡鉄舟が藤屋に置いていったといわれる短銃が保存されており、土蔵内の部屋に展示されています。 ■間の宿藤屋 薩った峠の東登り口に位置しているところがら一名を坂口屋といわれ、本来は藤屋と称して茶店を営み、磯料理、あわび、さざえのつぽ焼きを名物としていた。 ここより富士山の眺望がよいので「望嶽亭」と称し、文人墨客が好んで休憩したといわれている。 (説明板より引用) |

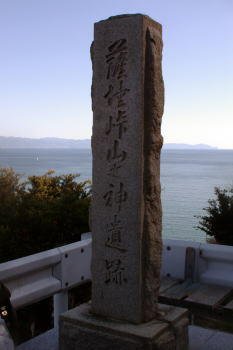

| 西倉沢一里塚跡 江戸日本橋から40番目の一里塚です。 現在は一里塚があったことを示す「一里塚跡」の石柱が建っています。また、この地は薩った峠の江戸側の登り口となっていました。 ■一里塚跡(由比町西倉沢) 江戸から数えて四〇番目の一里塚である。だから江戸から凡そ一六〇キロの距離になる。 ちなみに由比駅~東京駅間は一五八・四キロである。この一里塚は薩った峠東登り口に位置し、塚には榎が植えられていた。 (説明板より引用) ■薩った峠 戦国時代足利尊氏が弟直義と合戦せし古戦場として知られ、又東海道随一の難所「親知らず子知らず」の悲話が伝えられている。 峠は磐城山・磯崎ともいい万葉集に「磐城山ただただ越えきませ磯崎のこぬみの浜にわれ立ちまたむ」と詠まれ、江戸時代安藤広重の東海道五十三次のうち、ここ薩った峠より見た富士山、駿河湾の景観を餓いたものはあまりに有名です。 (山の神 薩った峠の風景は 三下り半に かきもつくさじ と書れた。) (説明板より引用) |

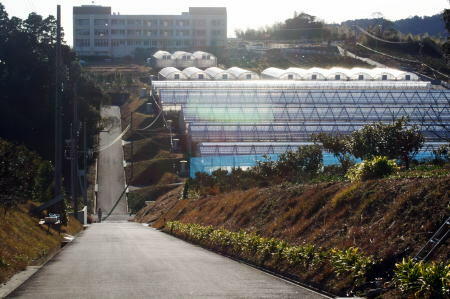

| ■薩った峠 薩った峠は、東海道興津宿と由比宿の間に横たわる三キロ余の峠道で、古来、箱根・宇津の谷・日坂などと共に街道の難所として知られてきました。江戸幕府の東海道伝馬制度が定められたのは関ヶ原の戦いから間もない慶長六年(1601)のことで、その後「一里塚」なども整備されましたが、この峠道の開通はずっと遅れて、明暦元年(1655)と記録されています。 薩った峠には上道、中道、下道の三道がありました。下道は峠の突端の海岸沿いの道であり、中道は、明暦元年に開かれた山腹を経て外淵へ至る道です。また、上道は、峠を下るところより内淵へ抜ける道であり、この道が江戸後期の東海道本道です。 (説明板より引用) |

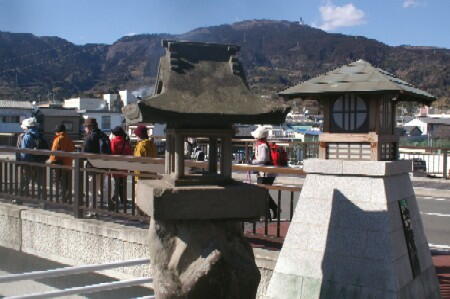

| 興津一里塚跡 江戸日本橋から41番目の一里塚です。 歩道脇の民家と民家の境に一里塚があったことを示す「一里塚趾」の石柱が建っています。うっかりすると見落としてしまいそうです。 |

| |||||||

| |||||||