| |||||||

| |||||||

| 行程 約14㎞ 私の万歩計 約24,000 〜興津東本陣跡〜水口屋脇本陣跡〜東光寺山門〜ほそいの松原〜辻の一里塚跡(江戸から42里目)〜久能の追分〜江尻宿木戸跡〜都田一家の供養塔〜上原子安地蔵堂〜草薙一里塚跡(江戸から43里目)〜草薙神社(日本武尊ゆかりの神社)一の鳥居前〜 〜後編〜 〜細井の松原〜辻の一里塚跡(江戸から42里目)〜久能の追分〜江尻宿木戸跡〜都田一家の供養塔〜上原子安地蔵堂〜草薙一里塚跡(江戸から43里目)〜草薙神社(日本武尊ゆかりの神社)一の鳥居前〜 |

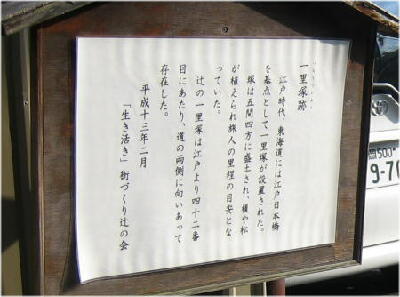

| 細井の松原 国道1号線の分岐点にあります。 1604(慶長9)年、徳川家康が東海道の道路整備の一環として道の両側に松を植えさせました。そして 1612(慶長17)年に完成したと伝えられています。往時の松原の長さは凡そ360メートルあり、松は1106本も植えられていたといいます。なお、これらの松は、先の太平洋戦争の際に松根油の原料として伐採され、現在では松並木の跡は何も残されていません。 ■細井の松原無縁さんの碑 辻村の東辺りから西久保にかけて細井の松原と呼ばれた松並木が続いていた。この並木は昭和十九年、松根油採取のため伐採されたが、この折多量の人骨が出土した。東海道で倒れた旅人を埋葬したものと推察されたが、町内の人々は寺に葬り、松原の一隅に記念碑を建て霊を慰めた。 平成十三年、東海道四百周年を記念しこの石碑を建立した。 平成十四年三月 「生き活き」街づくり辻の会 (説明板より引用) |

| ■辻の一里塚跡 江戸日本橋から42番目の一里塚です。 盛り土された塚は道の両側に向かい合って存在したようです。 |

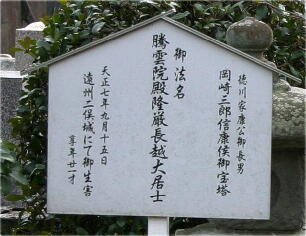

| ■江浄寺の歴史 当山は室町時代の永正九年(一五一二)鎌倉光明寺第九世観熱微鷺上人が京都に上る途次、勝沢の地に、勝沢山江浄寺として創建したのが起源。その後、徳川家康公が江戸幕府を開き、東海道宿駅の江尻宿を開設されるにともない、当山は現在地に移転し、市中山江浄寺と山号を改めた。当時の境内は約三千余坪(約→万㎡)の敷地を有し、善生庵、潮音院、観音堂などの諸堂が建ち並び、岡崎三郎信康様の御廟所も祀られていた。そして西国の大名は、東海道を参勤交代で往来する際には、当山の前にて行列を止め、御廟にお参りすることを常としていた。また、朝鮮通信使の一行も二回宿泊している。しかし、江尻宿を襲った寛政の大火と安政地震で伽藍、記録や什物類も悉く焼失してしまった。 明治以降は徳川家の手厚い保護が失われ、往時の勢いは衰えたが、戦後寺檀一丸となって廃虚一の中から立ち上がり本堂並びに諸堂を復元し、寺観を→新して轍卿の美を整え、:厳護法城の誠を顕わし、今日に至っている。江浄寺とは、江尻の浄土宗の意であり、現住職は第三十五世である。 (パンフレット 「浄土宗 市中山 江浄寺」より引用) |

| ■岡崎三部信康の墓 岡崎三部信康は徳川家康公と築山御前との嫡男で、当時家康は信長と同盟を結んでおり、信康は信長の娘徳姫と政略結婚させられて岡崎城主となっていた。ところが信長は、信康が武田家と内通していると疑い、家康に「信康を討て」と命じた。家康は苦しむが、信長との同盟を守り徳川家を存続させるため信康を犠牲にするしかなかった。天正七年(一五七九)九月十五日、信康は遠州二俣城内で自害。二十一歳であった。慶長十一年、信康の家臣榊原七郎右衛門清政の侍女と平岩七之助親吉の二人が、住職との縁で遺髪を境内に埋め五輪塔を建て供養し現在に至っている。 (パンフレット 「浄土宗 市中山 江浄寺」より引用) |

| ◆カッパ伝説の稚児橋 江尻宿を出て巴川を渡る橋を「稚児橋」といいます。 1607(慶長12)年、徳川家康は東海道の道路整備を命じました。ここ江尻宿でも巴川に架かる橋の建設しました。江尻宿にできた橋ということで「江尻橋」と命名されました。 この「江尻橋」の渡り初め式で村から選ばれた一組の老夫婦がそろりそろりと渡り初めを始めました。このとき、巴川の中からひとりの童(わらべ)が現れました。参列していた人々が驚き見つめていると橋脚から登り、参列者を横に橋を渡り切り姿を消しました。 後に、地元の人々は巴川の河童が童の身に変えて渡り初めをしたと云い伝わり、何時とはなしに「江尻橋」を「稚児橋」と呼ぶようになったということです。この言い伝えから現在の「稚児橋」の親柱(欄干)には、童と河童の彫像が飾られています。 |

| 江尻宿木戸跡 江尻宿の西の入口となっていました。現在は木戸跡を示す「江尻宿木戸跡」の史跡標識石柱が建っています。 |

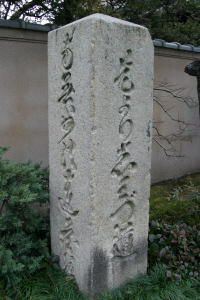

| 追分道標 「追分羊かん」店横の左に入る角に、人の背丈ほどある見事な追分道標が建っています。正面には 「是より志三づ道」、左側面には 「南無妙法蓮華経」 が彫られています。ここが東海道と満水港・久能山方面への道との分岐点となっていました。 |

| 追分羊かん 竹の皮に包んだ蒸し羊 かんで、素朴で野趣に富 んでいます。建物は往時を 偲ばせる古風な造りです。 客は土間、店の人は上 がすり、畳に座って応対し ています。往時もこのよう な風景でしたのでしょうか。 当主が15代目の名だたる 老舗です。 |

| 都田一家諸精霊供養塔 都田の吉兵衛は通称「都鳥」と呼ばれていた刺客でした。清水次郎長の子分、森の石松を殺しました。吉兵衛は1861(文久元)年、清水次郎長の報復により久能の追分で討ち取られました。 菩提を弔う人も稀なのを見かねて、里人が「悪人とはいえ気の毒」と、この供養塔を建立したと伝えられています。 ■ 春まだ浅き文久元年(1861)正月十五日.清水次郎長は子分の森の石松の恨みを晴らすために、遠州都田の吉兵衛(通称都鳥)をここ追分で討ったその是非は論ずべくも無いが吉兵衛の菩提を弔う人も稀なのを憐れみ里人が供養塔を最期の地に建立して侠客の愛を慰めむ。 此処を訪れる諸士は彼のために一掬の涙をそそぎ香華を供養されるならば、黄泉の都鳥もその温情に感泣するであろう。 入江まちつくり推進協議会 清水観光協会 (説明板より引用) |

| ■「久能寺観音道」 この道標は、安永七年(一七七八)に妙音寺村の若者の寄進により造立されたものである。ここに書かれている久能寺観音道は、この巴川地から有東坂・今泉・船越・矢部・妙音寺・鉄舟寺(久能寺)に至る有度山麓を通る道のことである。 久能寺はもと久能山にあったが、甲斐の武田信玄が駿河の国主今川義元攻略のため久能城を築城、そのため天正三年(1575)現在の位置に移築されたものである.明治維新となり廃寺、その後、明治十六年(1883)山岡鉄舟が再興、久能寺を鉄舟寺と改め現在に至っている。 有産まちづくり推進委員会 有度ふるさとマップ委員会 清水西ロータリークラブ (説明板より引用) | ■「東海道」 東海道という言葉は崇神天皇一〇年九月、四道将 軍として武淳川別を東海に派遣した日本書紀の記事 に始まる。ヤマトタケルが東征の道に草薙剣の物語り を残し、古代大和朝廷確立と律令国家の為の重要路 として、防人達が遠く九州に下り、調を積んだ荷駄が 大和に向けて通ったこどであろう。中世には「いさ鎌 倉」のために整備され徳川時代になり東海道に松並 木を植え一里塚を築き整備された。慶長十二年(1607 年)徳川家康公の命により、当時の東海道ば今の北 街道を通っでいたものを七日市場の巴川に大橋(現 在の稚児橋)を架け追分上原を通り駿府横田迄駅路 (正規の道)となった。善男善女が旅を急ぎ、大名行列 が通り村人は助郷の課役に難渋し、幾多の物語を残 した東海道も国の発展と共に昔日の面影は消えてし まったがここに日本の歴史と共にあるいて来た古道が 有ったことを末永く記憶の中に留めておきたい。 昭和五十九年一月 有度まちづくり推進委員会 有度公民館歴史クラブ (説明板より引用) |

| 上原子安地蔵堂 この地域は鎌倉時代以前から「地蔵原」といわれていたようです。この地蔵堂の創建は更に古い年代と思われます。 1582(天正10)年、時の将軍、徳川家康は甲斐の武田勝頼攻めを前に江尻城主とこの地蔵堂で会い、江尻城主は徳川家康に屈し、徳川軍の一員になったといわれています。 この地蔵堂は1891(明治24)年、火災により焼失してしました。しばらく仮屋となっていましたが、1932(昭和7)年に現在の社殿に再建されました。 |

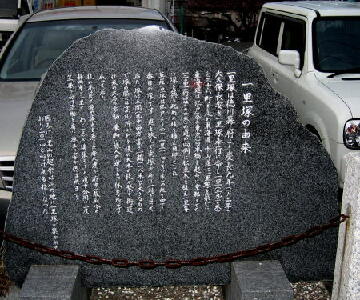

| 草薙一里塚跡 江戸日本橋から43里目の一里塚です。 往時には、塚は街道の左右に存在していました。右側は「榎2本、杉1 本」、左側は「榎1本」が植えられていたと伝えられています。ここの塚の 大きさは五間四方、高さ一間という大きなものでした。隣り合わせに高札 場がありました。 今は道の右側、民有地の敷地に「史跡 東海道 草薙 一里塚」と彫られ た石碑が建っています。脇には「一里塚の由来」の碑も建っています。 |

| 草薙神社の大鳥居 草薙の一里塚跡を過ぎて暫く歩くと大鳥居が目に入ってきます。草薙神社はこの大鳥居から数キロ先にあります。 |

| |||||||

| |||||||