|

|

| 前回の第18回までは、昼食を境に前半・後半に分けてきました。しかし段々と歩く地域が遠地になってきました。このため今回からは前・後の掲載量を考えながら分割し、「前編」、「後編」とすることにしました。 |

| 行程 約14㎞ 私の万歩計 約24,000 ~興津東本陣跡~水口屋脇本陣跡~東光寺山門~細井の松原~辻の一里塚跡(江戸から42里目)~久能の追分~江尻宿木戸跡~都田一家の供養塔~上原子安地蔵堂~草薙一里塚跡(江戸から43里目)~草薙神社(日本武尊ゆかりの神社)一の鳥居前~ ~前編~ ~興津東本陣跡~水口屋脇本陣跡~東光寺山門~ |

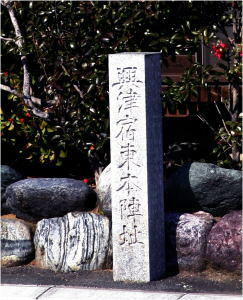

| 興津東本陣跡 興津宿には市川家と手塚家が本陣職を務めた二軒の本陣がありました。宿内の東町にあった市川家が代々本陣職を務めたところを「東本陣」または「市川本陣」と称していました。その市川家には代々の宿帳が多数保存されていました。一方西町にあった手塚家が代々木陣職を務めたところを「西本陣」または「手塚本陣」と称しました。 「東本陣」・「西本陣」とも往時の姿を見ることはできません。ここの跡地には本陣跡を示す「興津宿東本陣址」の史跡標識石柱が建てられています。 |

| 宮様まんぢゅう 宮様まんぢゅうは、明治時代に此の地にご静養のために滞在した有栖川宮に菓子を献上するために作られました。普通の酒饅頭より二回りほど小さいものです。興津銘菓の一つになっているようです。 |

| ■一碧楼水口屋跡 水口屋初代当主 望月氏は、かつて武田信玄の家臣であったが、四○○年程前にこの地に移り住み、塩や魚などを買い付け、甲斐へ物資を送る商人であったと言われている。天正十(一五八二)年夏に初めて旅人を泊めたと伝えられ、江戸時代には興津宿の脇本陣として宿屋を営み、明治以降はたとえば、元老西園寺公望や牧野伸顕といった政治家、高松宮殿下や伏見宮殿下といった皇族方、岩崎小弥太や福澤桃介といった財界人、それに夏目漱石や黒田清輝といった小説家、画家など、各界著名人の別荘旅館として愛され、全国に名をはせた。さらに、昭和三十二(一九五七)年十月「静岡国体」の折には、昭和天皇・皇后陛下が「御幸の間」にお泊りになられた。 第二次世界大戦後、一時占領軍に接収され、その一員として来日していたアメリカ人オリパースタットラー氏が『JAPANSE INN ~ 東海道の宿水口屋ものがたり』を昭和三十六(一九六一)年に出版し、海外にも紹介されたことから評判となり、多くの外国人観光客がここを訪れるようになった。 その後、時代の趨勢から徐々に客足が減り始め、また後継者がいないことから、昭和六十(一九八五)年一月、第二十代当主 望月半十郎氏が廃業を決断、約四〇〇年の歴史に幕を閉じた。同時に、鈴与㈱七代鈴木与平会長に当主半十郎氏からご依頼があり、この施設を譲り受け保護し、有効に活用する目的で「鈴与興津研修センター」を開設し、併せてその一部を、平成十一(一九九九)年一二月より.水口屋ギャラリー(フェルケル博物館)」として開館した。 (説明板より引用) |

| 清見寺 奈良時代に創建されました。東海道でも屈指の名刹として知られています。寺の庭園は「国指定名勝」になっています。 詳しくは「清見寺略由緒」 → こちらから |

| 「高山樗牛仮寓之処」の碑 作家、高山樗牛は清見寺を題材に「清見寺の鐘聲」という作品を発表しています。 |

| 復元の坐漁荘 元老西園寺公望の別荘跡地は「西園寺公記念公園」となりました。この建物は「坐漁荘」の設計図を基に忠実に復元されました。外観からは質素にみえますが、屋内はとても凝って造られているのには驚きました。 本来の「坐漁荘」は、昭和45年に愛知県の明治村誕生で、保存のため、解体移築されました。明治、大正、昭和の政界、財界の要人が興津詣でして会談した当時のままの坐漁荘を見ることができます。 |

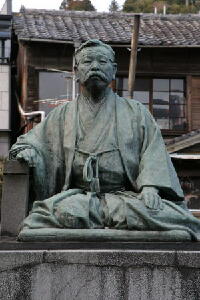

| 別荘地跡の井上馨像 1919(大正8)年、元老西園寺公望が此の地に別荘「坐漁荘」を建て転居してきました。そこで政治経済等についての西園寺公望の意見・判断を伺う、政財界の要人たちの「興津詣で」が始まりました。要人たちの宿泊施設として旧脇本陣であり旅館となった「水口屋」を利用しました。 |

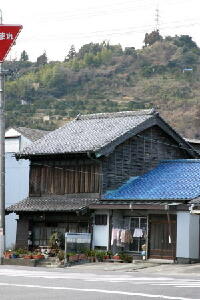

| 東光寺山門 東光寺は臨済宗妙心寺派のお寺です。 天文年間(1532-1554)に創建されたと伝えられています。創建のころは今の場所よりも北の方にあったといわれています。東光寺は盛衰を繰り返し今の場所になりました。 興津川の氾濫で川止めとなり、この地を通過するはずだった勅使が急遽この寺に宿泊することになりました。この山門は勅使宿泊のために急拵えで造られ、格子戸という珍しい形のものです。 |

|