|

| 本日の行程 約 10キロ 私の万歩計 23,400 歩 旧東海道記念碑…長沼一里塚跡(江戸から44里目)…護国神社…西郷・山岡会見之史跡(西郷隆盛と山岡鉄舟が徳川慶喜の身柄について談判)…札の辻跡…駿府城址(家康の隠居跡)…浅間神社(徳川氏の厚い崇拝を受けた) 前編の行程 旧東海道記念碑…長沼一里塚跡(江戸から44里目)…護国神社… |

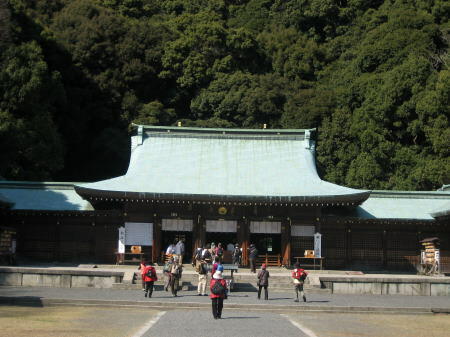

| 出発前に草薙神社を訪れました |

| ■草薙神社由緒 景行天皇第二皇子の日本武尊が東国(とうごく)の蝦夷(えぞ)が叛(そむ)いたので、之を平定するため吾嬬国(あづまのくに)に行く途中、この地で逆賊が起り尊を殺(ころ)そうとして原野に火を放った。 尊は佩用(はんよう)の剣を抜いて「遠かたや、しけきかもと、をやい鎌の」と鎌で打ち払う様に唱(とな)え剣を振り草を薙(な)ぎ払ひ火を逆賊の方へなびかせ尊は無事に難をのがれた地を草薙という。 その後佩用(はんよう)されていた天叢雲(あめのむらくも)の剣を草薙の剣と名称を変更になり草薙神社に神剣として奉(まつ)られる。 今より一、八六〇余年前である。 (説明板より引用) |

| 江戸時代の画家庵原三山の一人富士川町松野出身 沼津の大平喜慶に学ぶ京都に上って岸■■(判読不明)の門に学んだ 富岳図を好んで描き帰国後は伊豆甲斐遠江を遊歴した のち有度山麓で冨士の眺望の良い所に小庵を設けた(当山の山門の前) 一八五七年(安政四年)庭田重胤に富岳図を贈ると重胤はこれを孝明天皇に献上した 天皇はこの図を賞讃 重胤はこれを記念して「天覧」の印章を作り麗山に贈った 作品は富岳図 白糸滝図はじめ人物動物などにも佳作が多い 県立美術館オープン記念に白塀等建設して供養す (説明板より引用) |

| ■旧東海道記念碑 JR東海道線の線路脇に由来碑とともに建っています。旧東海道はやや斜めに通っていましたが、この東海道線のため遠回りをして地下道を通って結ばれています。この記念碑は静岡市追手町にある宮内庁の静岡御用邸で使われていた由緒ある御影石で造られたものです。昭和初期に行われた御用邸改修工事の際に払い下げを受けたものだといいます。 |

| ■長沼一里塚跡 江戸日本橋から四十四里目の一里塚です。 江尻宿から府中宿の間にあった一里塚跡です。往時は、左の塚は南長沼村地内に、右の塚は北長沼村地内にあり、共に榎が植えられていました。一里塚は1876(明治9年)年、住民が、時の大迫貞清静岡県令に廃棄願を提出、れ、取り壊しされました。昭和初年ころまでは塚の一部が残っていましたが、現在では跡形も残されていません。 |

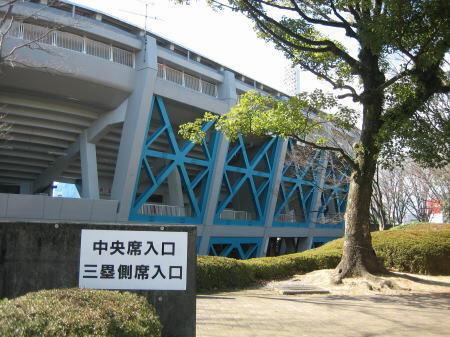

| ■静岡県護国神社 創建は1899(明治32)年11月、共祭招魂社として市内北番町に建てられました。明治維新以来、西南戦争をはじめ日清・日露の戦争、第一次・第二次の世界大戦などで戦死した英霊を祀っています。 1939(昭和14)年、内務省によって静岡県護国神社と改称。1942(昭和17)年10月に現在の場所へ移されました。昭和22年「静霊神社」(しずたま)と改称されたが、昭和28年、 再び元の「静岡県護国神社」の名称になりました。約10万平方メートルの敷地を有し、流れ造り銅板葺の社殿には7万6千余柱が祀られています。境内には日本最大の9畳半(約14平方メートル)の御手洗石があります。これは護国神社が現在地に遷座する際、本通1丁目の手塚六郎氏が奉納したものです。 |

|