| |||||||

| |||||||

| 行程 約10㎞ 歩数 約 18.200歩 丸子橋(きょうのスタート地点)→ 宇津ノ谷峠 (東海道難所のひとつ) → 慶龍寺(十団子の碑)→ 御羽織屋(秀吉から賜ったといわれる羽織〉→ 坂ノ下の地蔵堂(鼻取り地蔵)と羅経記碑 → 柏屋歴史資料館(岡部宿の大旅籠屋)→ 岡部本陣鉦 → 五智如来像 → 松並木 ◆後編の行程 → 坂ノ下の地蔵堂(鼻取り地蔵)と羅経記碑 → 柏屋歴史資料館(岡部宿の大旅籠屋)→ 岡部本陣鉦 → 五智如来像 → 松並木 |

→

→

→

→

→

→

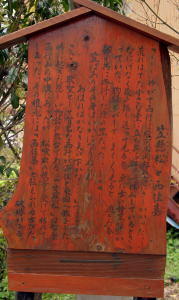

| ■坂下地蔵堂 建立年代、建立者は不明ですが、元禄十三(一七〇〇)年に、岡部宿の伊東七郎右衛門、平井喜兵衛、中野陣右衛門の三人が発願して地蔵堂を再建し、堂内の仏具をそろえ鴻鐘を新たに鋳して鐘楼も建立しました。霊験あらたかと村人や近隣の人々に振興され、その霊験のあらたかさを示す二つの伝説「鼻取地蔵」「稲刈地蔵」が残されています。 堂内には地蔵菩薩像が安置されており、この地蔵尊は宇津ノ谷峠を越えようとする旅人の安全を守り、また、堂前の木陰は旅人の疲れを癒しました。 今でも八月二十三、四日の大縁日には、串に刺した十団子をお供えして供養をします。また、新盆供養のために遠方からも参拝客が訪れます。 (以上、説明板より引用) ■羅経記碑また、裏手にある「羅経記」碑は、歌枕として有名だった東海道古道の「蔦の細道」が消滅してしまうのをおそれ、時の駿府の代官であった羽倉外記によって、宇津ノ谷峠の西の登り口に建てられました。 |

→

→

→

→

→

→

| ■十石坂観音堂 入母屋造りの瓦ぶきの観音堂で内陣、外陣の境の格子は非常に細かい技巧が施されている。 江戸時代末期の作と思われ、この観音堂の中に二基の厨子が安置されている。 厨子一 中央にある厨子で、宮殿造り。屋根は入母屋造り、柿ぶき(こけらぶ き)で二重垂木、妻入である。彩色がほどこされていて江戸もやや末期 の作と思われる。 厨子二 観音堂の向かって右側にある。宝形、板ぶき屋根、黒漆塗りで簡素 ではあるが品格の高いものである。 江戸も中期以降の策と思われる。 |

| ● 笠懸松と西住墓 「・・・やがて西行は駿河国岡部の宿にさしかかった。荒れはてた小さな堂に立ち寄って一休みしているときなにげなく後を振り返って見ると、戸に古い檜笠が懸かっていた。胸騒ぎがしてよくよく見ると、過ぎた春、都で共に修行した僧の笠だった。 ― 中略 ― 笠はありその身はいかになりぬらむ あはれはかなき天の下かな・・・」 歌聖として有名な西行が西住と東国へ旅をした時に起きた悲しい物語の舞台である。「笠懸松」は右手西行山の中腹にあったが、松喰虫の被害を受けて枯れてしまった。その根元には「西住墓」と伝えられる古びた破塔がある。 |

| ■岡部宿本陣跡 岡部宿の本陣は1688~1704(元禄年間)年の間、内野氏が勤めました。現在の建物は明治になってから建て替えたもので、稲荷、井戸、庭園が往時の姿をとどめています。 |

→

→

| ●五智如来像 誓願寺の境内で街道に面して安置されていましたが、寺が移転したため現在の場所に移されました。 地元産の三輪石で作られ、石造の五智如来像としては大きなもので、二組あります。一組は宝永二年(一七〇五)に陸奥棚倉城から駿河田中城に移られた内藤豊前守弐信の家老脇田次郎左衛門正明が同年に寄進したもの。もう一組は、明治の中頃、鬼島の森川重蔵と静岡市寺町の藤田権三郎が作ったものです。 宝永二年に田中城主となった内藤豊前守弍信には、上手く話のできないお姫様がいました。殿様と奥方にとっては、このことが大きな悩みになっておりある日、静岡の翌合焼で徳川家の奥、万にこのことを話すと奥方は「岡部宿にある誓願寺の本尊である阿弥陀さまにお願いすると良い」と教えてくれました。 そこで早速、奥方は家老を連れてこの寺に参り願をかけました。お参りを続けた満願の日、お姫様は自由にロがきけるようになり、数年後には立派な大名の許へ嫁ぎました。殿様はこのことにいたく感激し、誓願寺へ田畑を、家老の脇田次郎左衛門正明は五智如来像を寄進しました。 向かって右から 阿弥陀如来 鑑如来 鳶如来 詠如来 墨如来 (説明板より引用) |

| ■東海道松並木 江戸幕府が東海道整備のため植えた松並木が現在に残っています。現在は道路拡幅工事のため、 南東側の松並木はなくなりましたが、北西側のみ500メートルほど松並木が続いています。 |

| |||||||

| |||||||