|

| 行程 約10㎞ 歩数 約 18.200歩 丸子橋(きょうのスタート地点)→ 宇津ノ谷峠 (東海道難所のひとつ) → 慶龍寺(十団子の碑)→ 御羽織屋(秀吉から賜ったといわれる羽織〉→ 坂ノ下の地蔵堂(鼻取り地蔵)と羅経記碑 → 柏屋歴史資料館(岡部宿の大旅籠屋)→ 岡部本陣鉦 → 五智如来像 → 松並木 ◆前編の行程 丸子橋(きょうのスタート地点)→ 宇津ノ谷峠 (東海道難所のひとつ) → 慶龍寺(十団子の碑)→ 御羽織屋(秀吉から賜ったといわれる羽織〉→ |

→

→

→

→

| ■近代茶業の先駆者 多田元吉翁の墓と記念碑 多田元吉は日本人で初めて中国・インドの茶産地を命がけで訪れ、調査をしました。その結果を踏まえ、中国・インドの進んだ茶産業を日本に紹介しました。多田元吉は育種栽培製造技術指導者養成などのために全国各地を回り、近代的緑茶紅茶生産の確立、発展に中心的役割を果たしました。まさに茶産業のために生涯を尽くした多田元吉でした。 |

→

→

| ●柏屋歴史資料館 (往時の大旅籠 柏屋) 岡部宿の大旅籠として栄えた柏屋です。築160年を経た建物は当時の様子を伝える貴重な文化財です。平成10年に国指定の有形文化財になりました。平成12年に歴史資料館として開館、書画、家具、民具などを展示しています。 |

→

→

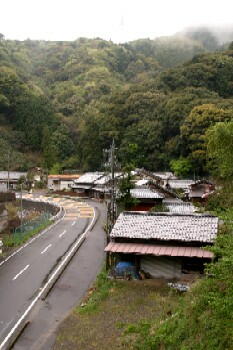

| ■宇津ノ谷峠 丸子宿から岡部宿に通じる国道一号線の新宇津ノ谷トンネルを挟むように、その両側には旅人から「鬼が出る」と恐れられた奥深い宇津ノ谷が広がっています。この峠は旅人の行く手を遮る大きな難所でした。江戸時代以前は東海道の古道の一つである「蔦の細道」を通るしか道がありませんでした。豊臣秀吉が天下統一の最後の戦である小田原攻めを行う際、大軍を送り込むためにこの宇津ノ谷峠に軍用道路を突貫工事で造りました。その後、徳川家康が五街道を制定して整備し、今日の東海道の誕生となりました。 |

→

→

| ●慶龍寺 曹洞宗宇津山慶龍寺といいます。1578(天正6)年、歓昌院第四世宗旭和尚が開基した曹洞宗の寺。本尊は十一面観世音菩薩です。また鎮守として延命地蔵尊(弘法大師作)が祀られています。 室町時代から伝わる「十団子」が有名で、毎年8月23・24日の両日に催される地蔵盆の縁日には、この「十団子」が参詣者に売られています。 |

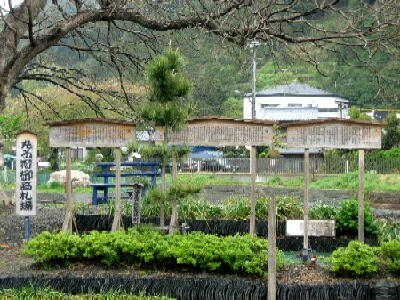

| ■御羽織屋 往時は立場茶屋でした。宇津ノ谷峠の手前、旧東海道の面影を色濃く残す宇津ノ谷集落にあります。かつての立場茶屋です。 「御羽織屋」の由来は、1590(天正18)年、茶屋へ立ち寄った豊臣秀吉から着用していた胴服(陣羽織の一種)を拝領したことによります。徳川幕府の時代になり、江戸への参勤交代で宇津ノ谷峠を通る諸国の大名がこの陣羽織をひと目見るためにこの立場茶屋へ立ち寄りました。 由来などは別記に記してあります。 |

| ■お羽織の由来 天正十八年三月(一五九〇年)小田原の北条氏征伐のため、東海道を下った豊臣秀吉は、この地にさしがかり、石川家の軒下につるしてあった馬の沓に目をとめて、使い古した自分の沓ととり換えようとしました。 ところが、主人は三脚分しか差し出さなかったので、「馬の脚は四本なのにどういうわけか」と尋ねました。「申し上げます。差し上げた三脚分の馬の沓は、道中安全をお祈り申し上げたものでございます。残る一脚分でお戦さのご勝利を祈るつもりでございます」「さようか。お前の名はなんと申す」「忠左ヱ門と申します」「ホホウ、忠義の忠左ヱ門か、シテあれなる山は」「アレは勝山、その大木は、勝の木と申します」 「ナニ、勝山に勝の木か、めでたい、めでたい。戦には必ず勝つて帰るぞ」ときげんよく出発しました。 その年の夏、小田原征伐が終って帰途、再び、石川家に少憩しましたが、あれから半年間、忠左ヱ門は、地蔵菩薩に、毎日一つづ馬の沓を捧げて、秀吉公の戦さの勝利を祈りました。 その話を聞いた秀吉は、忠左ヱ門を見て、「そちの祈願の甲斐あって戦さに勝ったぞ、約束の馬の沓は持ち帰るぞ、褒美の品をなんなりと申してみよ」 光栄に感激した忠左ヱ門は、ことばもなく頭を下げていると、秀吉は、つかつかと縁先に来て、着用の陣羽織を脱いで忠左ヱ門に与えました。 そしてなおも、「なんなりと望みを申せ」と重ねてのことばに、「恐れながら、このあたりは、人家が少なく、里人の数も少なうございますので、道中ご用をいたしますのに手廻りかねます。太閣さまのご慈悲によって、この儀をご免じ頂きとうございます」 「そうか、そち一人のためを思わず、村人の難儀を救おうというのは、よい心掛けだ、以後、諸役を勤めることを免じてやろう」と上気嫌で、茶湯にのどをうるおして出発しました。のちに徳川家康が、この陣羽織を見て、記念に茶碗を贈ったほか、諸大名やその家来たちも拝観に訪れるものが多く、当家にその芳名録が残されています。 (案内パンフレットより引用) |

→

→ →

→

| ■明治時代のトンネル 明治・大正時代(1876年から1930年)の東海道です。 このレンガ造りのトンネルは、明治25年に照明用カンテラの失火によって廃道になったトンネルに変わる新たに造りかえたものです。現在は、国の登録有形文化財に認定されています。 廃道になった最初のトンネルは日本で初めて通行料を取ったので「銭とりトンネル」といわれました。 |

|