| |||||||

| |||||||

| �s���@��13km�@�@���̖����v�@12,500�� �����i���傤�̃X�^�[�g�n�_�j�`�S���ꗢ�ːՁi�]�˂���S�X���ځj�`���}�h���،ːՁ`�c����ՁE�c���鉺���~�������G�i���H�j�����q���R���L�̔�`�@�����`��c���i�v���̏��j�`���莛�i�{��̏��j�`�u���ꗢ�ːՁi�]�˂���T�O���ځj�`�����`�Z�n���`�Ó��C���Ǖ��`��ђ�` ��҂̍s�� �`���q���R���L�̔�`�@�����`��c���i�v���̏��j�`���莛�i�{������j�`�u���ꗢ�ːՁi�]�˂���T�O���ځj�`�����`�Z�n���`�Ó��C���Ǖ��`��ђ�` |

�@�@

�@�@

| �������q�R���L�� �@ �{�\���̕ς̐܁A����ƍN�̊�@���~�������쑷�O�͈ɐ������q(���̎O�d���鎭�s���q)�̏o�g�ŁA1585�i�V��14�j�N�A���{��肱�̒n������A���q���Ɩ��Â��܂����B���{����͏��ł��Ə����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B �@ �o�܂����邵����ŁA�q�����c��ł����Ȉ�@�̑O�ɂ���܂��B |

| ���@���� �@ �����̕����E�F�J�����䂩��̌Ù��ł��B�F�J�����͗c���̍��ɕ��������܂����B���̂��ߋv�������̗{�q�ƂȂ�܂����B�������̋����̍ۂɂ́A���������̑��ɂ��Ă��܂����B�̂��Ɍ������ւƈڂ�܂����B �@ �w���ƕ���x�̒��ŕ`����Ă����m�J�̐킢�ł̕����Ƃ̈�R�ł��͂��܂�ɂ��L���ł��B �@ ���̌�A�F�J�����͋v�����Ƃ̏��̑����ɔs��A�@�R�̒�q�ƂȂ��ďo�Ƃ��܂����B�@���́u�@���v�Ə̂��܂����B�w���ƕ���x�ɂ����ẮA�Ⴂ���������ہA�E�������邱�Ƃ̋������ɋC�Â��܂����B�F�J�����͕����̋��{�̂��߂ɏo�Ƃ����ƌ����`�����Ă��܂����A���ۂ͏f���Ƃ̗̒n������i�ׂɔs�ꂽ���߂Ƃ������Ă��܂��B �@ ���̌�A���}�h�ɘ@�������������A�{�̂̌F�J���ɋA������͈������ĂĔO���O���̐����𑗂����Ɠ`�����Ă��܂��B �@�R��́A1811�i����8�j�N�A�c�����{�����ӂɂ���Ċ�i���ꂽ���̂ł��B�܂������̃C�u�L�͎s�w��V�R�L�O���ƂȂ��Ă��܂��B (���������Q�l) |

�@�@

�@�@

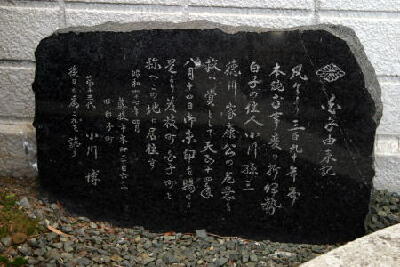

| �ʐ^�E�@�u�F�J�����ÐՁv�̔� �ʐ^���@�u���v�Z�N�H�A�F�J�������������n�̒��ґ�ŏ\�O�����ɓ���]�X�E�E�E�v�̔�B�\�O�Ƃ́u�얳����ɕ��v���\���邱�Ƃ������܂��B |

| �������R��c�� �@ ���@���l���s�V�w�����������̗�� �@ �������鎵�S�]�N�O�A���q���㌚���ܔN���t�A�i���O�N�j���@���l�����s��b�R�֗V�w�̐́A�����������ɂȂ��āA�����E�����̗��v�w����@��������A��ڂ̂��{���Ɣ�����V������������A�L�O�Ɉ�{�̏�������A������܂����B���̏��́u�v���̏��v�Ɩ�������܂����B �@ �����E�����̖��́A���l��������ꂽ�@���ŁA��N�A���v�w�͎���ɖ@�ؓ����������āA���R�̊���J���܂����B���v�w�́A���͊��q����̍�ŁA��̉����Ɉ��u����Ă��܂��D�����R�̎R���́A�����E�������v�w�̖@�����Ƃ�A��c���́A�@�،o���z�̑�c�ɂ��Ȃ�Ŏ����Ƃ��܂����B �@ ���R�͓��C���L���̓��@���l���ڂ������̗�Ղł���܂��B���݂̖{���́A�Ԍ��A���s�\�ԁi�\�����[�g���j�l�ʂŏ��a��N�����������̂ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�p���t���b�g�����p) |

�@�@

�@�@

| �v���̏� �@ ���{������Z�Z�I�̈�� �@���@���l����A�̏��Ŏ���܁Z�]�N�̍����A���������Ŏ}�U�肪�l���ɒ���o�Đ��Ɍ����ł��B���Ƃ��Ă͍ō��̔N��őS���܂�ɂ݂��œV�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B�����\�l�ԁi��\�Z���j�A�������͓��O�ځi�����j�ł��B �@ ���a�\���N�A�u���{������Z�Z�I�v�ɑI�o����܂����B �i�p���t���b�g�����p�j |

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

| �����莛 �@ �R�������Ėڂɓ���̂��A�E��ɂ��錩���ȍ����ł��B �@ ���̓c���ˎ�y��O��炪��i���������Łu�{��̏��v�Ƃ����Ă��܂��B |

�u�{��̏��v�� �@ �]�ˎ���̋��ۏ\�ܔN(�玵�S �O�\�N)�ɓc�����y��O��痊 �����A�����Ɠ`�����Ă��� �@ �O���͋����ٓ̕V���ɍՂ�� �Ă���ٍ��V�̐M���Ă��@���� ��ɓo�p�����ɓ���ӓ��̂� �߂ɐA�����Ƃ����@�ʖ��������� ���Ƃ��� �@ �ٓV���͘V���̂��ߖ����\�ܔN �ɉ�̂���@���a�l�\���N�ɍČ� ���ꂽ �ځ@�@�@�ʁ@�@�O�� ���@�@�@���@�@�Z�ĎO�\ �}�������@�@�\��Č\ �@�@�@��k�@�@�\�l�� �@(�蕶�����p) |  |

�@�@

�@�@

| ���u���ꗢ�ː� �]�˓��{������T�O���ڂ̈ꗢ�˂ł��B �@�����͂��̈ʒu��萣�ː쑤�ɋ߂��Ƃ���ɂ������悤�ł��B ���u���ꗢ�ː� �@�ޗǎ���A�����̎l�����ɉw��u�����x������A��������̗�����m��悤�ɂȂ��Ă����B �@��v�X���̈ꗢ���ɗ����W��u���悤�ɂȂ����̂́A�D�c�M���̎���Ɏn�܂�Ƃ����B �@����ƍN�͎q�G���ɓ��{�����N�_�ɓ��C���Ɉꗢ�˂�z�������B �@�u���ꗢ�˂͍]�˂�����Z�Z�q�Ō܁Z���ڂɓ���A���ː�炩�琼�֖�܁Z�l�E���쎕�Ȉ�@�̗��ƁA�F�؏��X�̑O�̊X���̗����ɂ������B �@���}�s���ł͎u���̑��A�S���Ə���Ɉꗢ�˂�����A����ɂ͋ߔN�܂Œːւ��c���Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���̍��A�����ł����p) |

�@�@

�@�@

| ���בP�قɂ��� �����Z�N�܌��A�u�����ƒn���i�������j�Z�\���A�Z�\���Ԓn�ɈבP�ق��n�݂��ꂽ�B���̊w�ɂ́A�����l�\�O�N�́A���ː�吅�Q�̂��ߗ��o���Ċm�F������ł��邪�A���L�O��̌����Ă��邠����Ɛ��肳���B ����́A���q���̊w�Z�������悤�Ȃ��̂ŁA�n�݂ɘA�������A�u�����A��V�����A���㑺�A��쑺�A���Ñ����w��ƂȂ�A�Z�������肳��Ă����B�����\��N�A�����őO���w�Z�u���������ƂȂ������A���̍��̏A�w�������́A��S��\�����炢�ƁA�����̕����ɂ�萄��ł���B ������\�O�N���q�포�w�Z�n���ɔ������W�I�ɕق����B (���������p) |

| ���c���˗̖T���ΐցA �@���ːV�����͓c���˗̂Ɗ|��˗̂�����g�ޓ��قȑ��ŁA�ˋ��ɋ��E�������Ԏ��𗧂Ă��B �@�@���̞Ԏ��͈��]�i��O�l�j�̐Β��ŁA�u�]�����c���́v�Ə�����Ă����B �@�@����ƑɂȂ�̂��s���S���́u�]�����c���́v�ŁA���Z���⑺�˗̉������Ƃ̋��E�̖@�̐�̏��ɗ��Ă��Ă������A���͐��v�Ò��w�Z�Ɉڂ���Ă���B �@�@�N���́A�c�����{�����ӂ��Ɛb�̏��ƁA�M��F���Y�ɖ����ď����������̂ŁA���̏��̌������͗��̕��l�����������Ƃ����B �@�@����ɂ��Ԏ����������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���������p) |

�@�@

�@�@

| �����r���Z�n���� �@�ω����̂ق��ɕ~�n���ɂ͈�̐Ɏl�̂܂��͘Z�̒n�������܂ꂽ�������Z�n���̐Α�����������Ă��܂� ���j�Ձ@������ (���Ԃ� �� �ӂ�) �Ɗω��� ��A�����̍L��͌��t����̟��ł��̌`�o�n��̓��Ɏ��Ă����̂Ō×���蓨�����ƌď̂���Ă����B�B ��A�R�H�̊ω����Βʏ̎R�V���ƌ������X�ɐe���܂�ė����B��{���́A�֖��@�ӗ֊ϐ�����F�ƌ��������U��Ƃ��������������őٓ����́C�������㒆���̖��m�Ōb�S�m�s�̌��Ɠ`������B�̂���q��A���Y���ɗ쌱����w�l�̎Q�w�҂��₦�Ȃ������Ƃ����B ��A�́A���̂������ɖ��̑���L�肻�̖ɐG�ꂽ���̂͏�y�����̎u���o�����ɐg�𓊂����Ƃ����B�l�X�͂�����u�l�����v�ƌĂы���ċ߂Â��Ȃ������B��ɐ��m�ɂ�������̂̊ω����Ƃ��ē����̌�{���ƂȂ�B(���������N���) ��A�`���Ɉ˂�Γ���ƍN�͐폟�F��ׁ̈@���p�̓��ɒ��߂��Ƃ����B(���������N���) ��A�펟�쑽�����ŗL���ȏ\�ӎɈ��͓��C�����G�I�юO�҂̒��œ������̉̂��r��ł���B �@�@�@�������Ƃ͈Ƃ̂��Ԃ݂����Ȃ�� �@�@�@�@����܂�����Ēʂ��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������p�j |

�@�@

�@�@

| ���Ó��C���� �@���a�O�\�N��܂ł́A�������琼�ɐ��ˎR�̋u�������Ă����B �@���̔�̏�����ׂ��������ˎR�̏��ʂ��āA�R�������Ɠ����˂̕����֒ʂ��Ă����B �@���̓�����������̐��˂̎R�z���ƌĂꂽ�Ó��C���ł���B �@�����̓��C�����ł��������A����̍^�����R���Ɋ��Ƃ��́A���l�͋u�̏�̓���ʂ����B �@�Ñ�͓��C�������q���珬��A�X�ɏ��q����O���֒ʂ��Ă����B �@���c����u���̎R�����ɓ��}�ւ̓���ʂ�悤�ɂȂ����̂́A���q���{���J�������N�A�������㗌�̋A�H�����߂Ăł���Ƃ�����B �i���������p�j |

�@�@

�@�@

�����C�� �Ǖ� �@ ���̕ӂ�͒r�⎼�n����������܂����B���̂��ߒ����̌Ó��C���͂��̕ӂ������ē���ɉI�邱�ƂɂȂ�܂����B���n�т̊J�i�݁A�V�������C���ƌÂ����C���̕���_���������̒n��Ǖ��Ƃ����܂��B �@ �Ó��C���ɂ͑����̍M�\�˂�n�������݂��J���Ă��܂����B���ł��Ó��C���̉������Âԕ��i���c����Ă��܂��B |

| �@���̐�A�����̔����ъŔ̌����̕ӂ�ɂɁu���˂̐��єŖv�A�u��ђ�v������܂� |

�����˂̐��єŖ� | �@ �u�������ˌ䋭�сv�̔Ŗ�`����ē��ؒ��������Ă��܂��B �@ �����̓��}�h���̊X�������Ƃ��āu���˂̐��сv���L���ŁA�u���C�������}��v�ɍڂ�قǂł����B���т��N�`�i�V�i�R���q�j�̏`�Ő��߂Đ���ׂ��Ă��珬���`�ɔ��������Ċ��������������̂ł��B�����͂��̔��˂̓X���������Ƃ���ł��B �@ �����ł̓N�`�i�V�͔�J�Ɍ����Ƃ����A�����̗��l�ɂƂ��Ă͌g�ѐH�Ƃ��ėp�����Ă����悤�ł��B |

| �� �� �� �� �@ ���i�\��i��Z�O�܁j�N�c�����ƂȂ������엕�����P�͗̓������̍^�������邽�߁A���������̖������̎R�����������ܘY�R�i���͂Ȃ��j���͂��ݖ{�{�R�i�����R�j�܂Ŗ�O�S�Z�\�Ăɂ킽��A�����O�E�Z�āA�Г�\��Ă̑��h�����т��̘J��𓊂��đ��z�����̂ł��̖�������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���������p) |

�@�@

�@�@

| |||||||

| |||||||