|

| �s���@��13km�@�@���̖����v�@12,500�� �����i���傤�̃X�^�[�g�n�_�j�`�S���ꗢ�ːՁi�]�˂���S�V���ځj�`���}�h���،ːՁ`�c����ՁE�c���鉺���~�������G�i���H�j�����q���R���L�̔�`�@�����`��c���i�v���̏��j�`���莛�i�{��̏��j�`�u���ꗢ�ːՁi�]�˂���T�O���ځj�`�����`�Z�n���`�Ó��C���Ǖ��`��ђ�` �O�҂̍s�� �����i���傤�̃X�^�[�g�n�_�j�`�S���ꗢ�ːՁi�]�˂���S�X���ځj�`���}�h���،ː��`�c����ՁE�c���鉺���~�������G�i���H�j |

��

��

| �����C�������� �@ �]�˖��{�����C�������̂��ߐA���������������h�ɂ��͂��ł����������Ă��܂��B���H�g���H�����s��ꂽ���Ƃœ쓌���̏����͔��̂���ĂȂ��Ȃ�܂����B���ł͓��H�̖k����������ɂ��悻�T�O�O���[�g���قǂ������̖ʉe���c���Ă��܂��B �@ �����̗��[�ɂ́u���C�������h�̏����v�̑傫�Ȉē��ؒ��������Ă��܂��B |

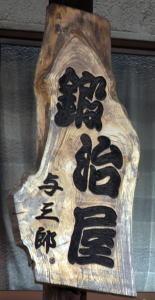

| ���⑺�˗�T���Y �@�u�]�����ޑ���@�����v�i���]�萼�⑺��j ���̍Y�́A�]�ˎ��㋝�ۓ�\�N�i�ꎵ�O�܁j��薾���ېV�܂ł̈�O�ܔN�ԉ��������⑺�˗̂ł��������Ƃ�W�������Y���������̂ł���B �⑺�˂́A���Z���⑺��i���b�ߌS�⑺���j������Ƃ��āA�����\�o�炪�O���̗̒n�������Ă����B �@ �x�͍��ɏ\�܃����A�ܐ�Ε��̔�̒n�����艡�����ɐw���i�n�������j��u���Ď������s���Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������p�j |

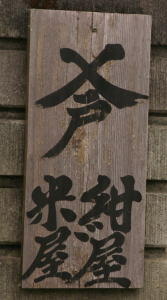

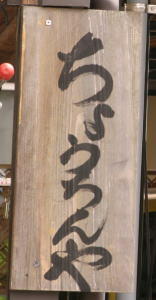

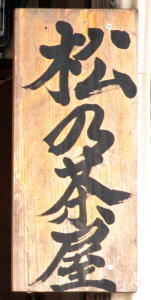

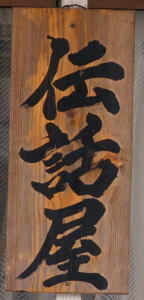

| ���ƁX�̉��� �@ �����n��̓��C���ɖʂ����ƁX�̒��ɂ́A�����͏������c��ł����̂ł��傤���B�����⌺��A�H�ڂɓ������Ă��������̉������L�����؎D���|�����Ă��܂��B |

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

| �������������E���ė��� �@ �u�������v�Ƃ͒����T���[�g�����炢�̖Џ@�|�̏㕔�������ċt�O�p�`���Ă����܂��B���̒��ɔR���₷�����t�┞���|�̓��Ȃǂ����ꂽ���̂ł��B������u�������v�Ƃ����܂��B�l�X���Ăɏ����𓊂����ꑁ�������̂������܂��B�ꌾ�ł����������́A�����ɂ��ʓ���̂悤�Ȃ��̂ł��B �@ �����n��̂������Ɠ��ė����͐̂���̍s���ł����A�S�O�N���炢�O����s���Ȃ��Ȃ�܂����B �@ �n���̉������j������̔M�S�Ȋ����ɂ��A�����P�P�N�̉����S�O�O�N�Ղŋv�X�ɍs��ꕜ�����܂����B���̌�A�������Ɠ��ė����́A�����n��̐��쑗��̍s���Ƃ��Ė��N�W���P�U���̐��쑗��̓��ɉ�������ސ�ōs���Ă��܂��B |

�@�@

�@�@

�@�����_���߂����Ƃ���ɓc���˗�T���Y �u�]�����c����v �����������Ƃ����߂��Δ肪�����Ă��܂� |

�@�@

�@�@

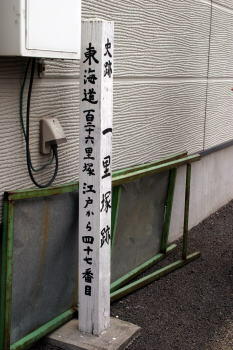

| �j�Ձ@�ꗢ�ː� �@�]�˓��{������S�V���ڂ̈ꗢ�˂ł��B �@�����Ă��Č����Ƃ��Ă��܂������Ȉꗢ�ːՂŁA�u�j�Ձ@�ꗢ�ːՁv�ƋL�� �����F�̈ē��ؒ������Ƃ̕ǖʂɊ��Y���悤�ɗ����Ă��܂����B �@���ʂɂ́u���C���S��\�Z���ˁ@�]�˂���l�\���Ԗځv�ƋL����Ă��� �܂��B |

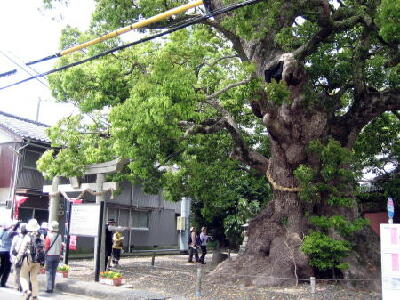

| �{��_�Ђ̃N�X �@���̃N�X�͎���悻�T�O�O�N�ŁA�� ���ł��L���̑傫�����ւ�A��_�� ���đ�ɂ���Ă�����ł��B���� �C���̘e�ɂ����ČÂ����牝������ �l�X��������Ă��܂����B�߂��ɂ́u�� �C���@���G�I�сv�Ȃǂɂ������Ƃ��� �o�ꂷ�铨�����ȂǁA���C���䂩��� �j�Ղ�����܂��B �@�����@�Q�R�D�V�� �@����@�P�T�D�Q�� �@�ڒʁ@�P�O�D�X�� �@�}���@�����@�Q�P�D�Q�� �@�@�@�@�@��k�@�Q�V�D�X�� �i�������ꕔ���p�j |

| ���j�Ձ@�������Ɗω��� ��A�����̍L��͌��t����̟��ł��̌`�o�n��̓��Ɏ��Ă����̂Ō×���蓨�����ƌď̂���Ă����B�B ��A�R�H�̊ω����Βʏ̎R�V���ƌ������X�ɐe���܂�ė����B��{���́A�֖��@�ӗ֊ϐ�����F�ƌ��������U��Ƃ��������������őٓ����́C�������㒆���̖��m�Ōb�S�m�s�̌��Ɠ`������B�̂���q��A���Y���ɗ쌱����w�l�̎Q�w�҂��₦�Ȃ������Ƃ����B ��A�́A���̂������ɖ��̑���L�肻�̖ɐG�ꂽ���̂͏�y�����̎u���o�����ɐg�𓊂����Ƃ����B�l�X�͂�����u�l�����v�ƌĂы���ċ߂Â��Ȃ������B��ɐ��m�ɂ�������̂̊ω����Ƃ��ē����̌�{���ƂȂ�B(���������N���) ��A�`���Ɉ˂�Γ���ƍN�͐폟�F��ׁ̈@���p�̓��ɒ��߂��Ƃ����B(���������N���) ��A�펟�쑽�����ŗL���ȏ\�ӎɈ��͓��C�����G�I�юO�҂̒��œ������̉̂��r��ł���B �@�@�@�������Ƃ͈Ƃ̂��Ԃ݂����Ȃ�@�@����܂�����Ēʂ��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������p�j |

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

| �����W �@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��j���q�������j�ʃX �����������n�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�j���q���M�c�j���� |

�@�@

�@�@

| �����}���c�R�̗��j�ƍ��� �@�R�͍�����S�\�N�O�̌����N�ԏƌ��@�Ɖ]�����O�̎��@�ŗL�������A�Z�㍵���c�̎q�@���e���i�\�ˁj���Z�㏫�R�ƂȂ�ׁA���s���犙�q�֓��C�������r���A�������}�̏h�Őe���̏���Ă���ꂽ�䏊�Ԃ̍��ւ��܂�Ă��܂����B�����Ō䏊�Ԃ��C������ԏƌ��@�ŋx�����ꂽ�B���h����x���ɂ��Â��������ł́A������L�O���āA����ȗ����������ԎR�x�����Ɖ��߂��B�����̏C���ɓ���j���������ւ�Ԏ������̗��̐��n��I��Ŗ��߂��セ�̐Ղɋ{��F�����������B���ݕۑ������Ԑ_�ЂƖ��t�����B���A���̒n�������u���ԁv�Ɩ��t���Č��݂Ɏ����Ă���B ���̓��������ɂ͖{���A�s�����A��t���A�ɗ����̉��������������A���̌㍡�쎁���畐�c���̐퍑����ƂȂ�A���\�|�c���ɂ킽���ē�x�̐�ɑ��������ߏĎ������̂��p�����l�ƂȂ��Ă����Ƃ���A��t����{�R�A���c�R�̌䕪�g���������ĊF�l���̔R��邪�@�����s�f�̐��D���ɂ��܂��ĐÉ����B��̐��c�R�Ƃ��Ė������N���������]�L�̇`�����ɂؘő�@����I�������Ɏ��茇�͒���̓���Ƃ��Ĉ̊ς�Y�����܂������Ƃ͖@�K����Ȃ��䓯�c���ɂ̂Ƃ��܂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���� �i���������p�j |

�@�@

�@�@

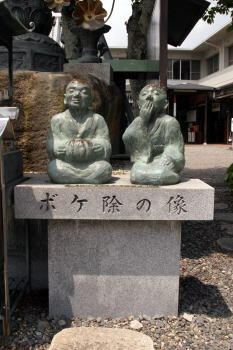

| �����c�R�̃{�P���̑� �@����Љ�̓����ŘV�l�{�P �͑傫�ȎЉ���ƂȂė��܂� ���B���̂��ѓ��R�ł̓{�P���� �̊肢�ƍK���ɘV���Ăق����� �]���肢�Ƃ����߂��{�P������ �u�����Y���������������܂����B �@�̂���~���̓��ɂ́D���N�� ���߁D�J�{�`����H�ׂ�K���� ����܂��B�J�{�`����H�ׂ�ƃ{ �P�Ȃ��B�����ɂȂ�Ȃ����͎キ �Ȃ��������u�J�{�`�����v�Ƃ����A �����`��������܂��B�{�P�����D ���������Ƃ��Ĉ��H����Ă����J �{�`�����ɂЂ��ɂ������� ���邨�t������ƁA���ʂɏ݂� �������Ă��邨�������� ���Y���Ă���V�v�w���́A�܂� �ɉ~�����̂��̂ł���܂��B �i�������ꕔ���p�j |

| �،ːՂ������ē��W�� �@ �c����̐Ւn�Ɍ����}�s�����v�Ï��w�Z�̍Z��e�ɂ́A�O�����̖،ːՂ������ē��W��������܂��B |

| ���c���� �@ �c����́A�x�{��̐��̎��Ƃ��ďd�v�������̂ŊփP���̍���ȑO����́A���쎁�̉Ɛb�ł��������喼��ˎ�Ƃ��āA�z���܂����B �@ �]�ˎ���̑O���́A�����Z���Ԃŏ�傪��サ�܂������A���{�����肷��Ɩ{�����ɒ蒅���A��X���P����܂����B �@ ���͎��䎁�ȗ��A�������N�܂łP�Q���Q�P��𐔂��A����E�]���ɍۂ��ĉ������ꂽ��A���{�̗v�E�ɂ����l����������A���̂��߂ɓc����́A�o����ƌĂ�܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������p�j |

�@�@

�@�@

| ���u���̍����v�̔� �@ �̔�̉~�`�����ɂ͌��̍����̉̎������܂�Ă��܂��B��`�����ɂ͉��L�̔蕶�����܂�Ă��܂��B �@ �������j���͖����O�\�N�ɓc���ɐ��܂ꓯ�l�\�N�ɖ{�Z�𑲂��� �@�吳���a�ɂ����ď���I�Ȏ���G�\�@�Ȃ��ł����̍����͍L����������Ă��� |

| �j�ՁE�c���鉺���~ �@�c����̗��j�́A������T�O�O�N�قǑO�A���̒n�̎m���E��F�������̋��ق��g�債���̂Ɏn�܂�Ƃ����Ă��܂��B���݁A�s�����v�Ï��w�Z�̌��ʒu�����Ă̖{�ۂŁA��͎l�d�̖x�Ɉ͂܂ꂽ�A���a��U�O �O���̉~�`�����Ă��܂����B�]�ˎ���ɂ͂����ɓc���˂�������āA�u���S�E�v�ÌS�̑��X�����߂Ă��܂����B �@���̉����~�́A�Z�Ԑ������œc����̓쓌�[�ɐڂ����ʛ��ɂ���܂��B�����́A��F���₻�̌���̌Ñ̋��ِՂ��Ƃ������Ă��܂����A�]�ˎ������ɂ͏��̕ʑ��i�����~�j��������A�z�R�A�A�� ���ȂƂ�݂��Ďl�G�̑��Ԃ��y���݂܂����B �@���̉����~�Ղ�����ɂ�����A�c����䂩�̌��z���������Ɉڒz�A�������܂����B�c����ɂ����������́A�����S�N�̔p�˒u���ɂ���Ė��Ԃɕ����������A�Z���[���ȂǂƂ��ė��p����܂������A�i�� ���N���̊Ԃɋ����ʂāA����������̂͂����킸���ł��B�ڒz���ꂽ�����́A��������S���\�N�̐����ɑς��Ă����d�v�ȕ������ł��B�����̕�������ی삵�㐢�ɓ`���邽�߁A��Ԃ͓���ł��܂���̂ł����͉������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���������p�j |

| �����H�ꏊ�� �@���f�����̎�O�Ńo�X�ɏ����i���u�����G�v�Ɍ��������B���H��o�X�Ŗ߂�E�H�[�N���ĊJ����B |

�@���@

�@���@

�@�@

�@�@

|