| |||||||

| |||||||

| 歩程 1日目 約11㎞ 2日目 約12㎞ 第1日目の行程 千貫堤…上青島一里塚跡(江戸から51里目)…=蓬莱橋(昼食・休憩)=…島田宿一里塚跡(江戸から52里目)…刀匠島田顕彰碑…大井神社(島田宿の鎮守)…大善寺…大井川川越遺跡(川越人足が集合した番屋)…大井川 第2日目の行程 大井川…金谷宿・佐塚本陣跡…柏屋本陣跡…金谷一里塚跡(江戸から53里目)…長光寺…石畳茶屋…金谷坂(風情ある石畳道)…諏訪原城跡(武田信玄築城.国指定史跡)=お茶の郷(昼食・休憩)=菊川坂(石畳道)…久延寺(家康手植えの五葉松・夜泣き石)…小夜鹿一里塚(江戸から54里目)…小夜の中山峠…日坂宿本陣跡…事任八幡宮(坂上田村麻呂ゆかりの神社。樹齢千年の大杉) ■第2日目・後編の行程 …久延寺(家康手植えの五葉松・夜泣き石)…小夜鹿一里塚(江戸から54里目)…小夜の中山峠…日坂宿本陣跡…事任八幡宮(坂上田村麻呂ゆかりの神社。樹齢千年の大杉) |

| ここは菊川の集落の外れで、この先に佐夜の中山峠があります。中山峠は東の青木坂、西の西坂からなっています。この間はおよそ3kmほどの丘陵地帯に茶畑が続きます。 午後は、この青木坂からスタートですが、坂上から雨水が流れ下り、足下を脅かします。 |

| 阿仏尼の歌碑 雲かかる さやの中山越えぬとは 都に告げよ有明の月 |

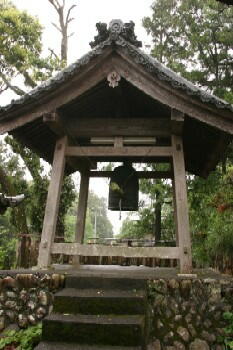

| ■久延寺 正しくは真言宗佐夜之山久延寺といいます。 小夜の中山峠の中腹、東海道に面して建つ寺院です。奈良時代に行基によって開かれたといわれますが、正確にはわかりません。 徳川家康は諏訪原城攻めのおりにこの寺を本陣として使いました。遠江平定後も時々訪れていたようで、その折りは茶を立てたりしていたといわれます。徳川家康は1600(慶長5)年、会津の上杉景勝追討のため兵を上げました。兵を東に進めた家康は、この寺で山内一豊から茶の接待を受けています。それを記念した茶亭跡の碑が建てられています。また、家康手植えの五葉松は、一豊の接待へのお礼として家康が自ら植えたものと伝えられています。かつては庫裏の屋根よりも高い立派なものでしたが、先年、枯れてしまいました。現在の松はは2代目です。 |

| ■伝説 小夜の中山夜泣石 その昔、小夜の中山に住むお石という女が、菊川の里へ働きに行っての帰り中山の丸石の松の根元でお腹が痛くなり、苦しんでいる所へ、轟業右衛門と云う者が通りかかり介抱していたが、お石が金を持っていることを知り殺して金を奪い逃げ去った。 その時お石は懐妊していたので傷口より子どもが生まれ、お石の魂魄がそばにあった丸石にのりうつり、夜毎に泣いた。里人はおそれ、誰と言うとはなく、その石を「夜泣石」と言った。 傷口から生まれた子どもは音八と名付けられ、久延寺の和尚に飴で育てられ立派な若者となり大和の国の刃研師の弟子となった。 そこへ轟業右衛門が刃研にきたおり刃こぼれがあるので聞いたところ、「去る十数年前小夜の中山の丸石の附近で妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言っていたので、母の仇とわかり名乗りをあげ、恨みをはらしたということである。 その後弘法大師がこの話を聞き、お石に同情し石に仏号をきざみ、立ち去ったと言う。 文化元年滝沢馬琴の「石一曽、一遺響」より (説明板より引用) |

■茶亭跡 慶長五年(一六〇〇)掛川城主山内一豊は、境内に茶亭を設けて、大阪から会津の上杉 景勝攻めに向かう徳川家康をもてなした。 関ヶ原の合戦の後、山内一豊は功績を認められ、土佐二十万石に栄転した。 (2枚合成/説明板より引用) |

| ■扇屋 その昔、一人の妊婦が中山峠の途中で悪漢に襲われ殺されてしまいました。亡き母のかたわらで泣いていた赤ん坊は里人に拾われ水飴で育てられましたが母の霊が石にのり移り夜になると泣き出すようになり、この石が夜泣石として知られるようになりました。民話にちなんだ小夜の中山名物「子育飴」は全国的に有名です。 「年たけて また越ゆべしと思いきや 命なりけり 小夜の中山」 西行法師 (説明板より引用) |

| ■佐夜鹿一里塚 江戸日本橋から五十四里目の一里塚です。 片側だけですが整備され、一里塚の雰囲気があります。 (以下は、説明板より引用) 佐夜鹿(小夜の中山)一里塚 徳川家康は慶長六年(一六〇一)、江戸と京都を結ぶ東海道に宿駅を設置しました。その後、街道の並木の整備とともに一里塚が作られました。 一里塚とは、江戸日本橋を基点にして一里(三十六町)ごとの里程を示す塚で、街道の両側に五間(約九メートル)四方の塚を築いて、その上に榎や松が植えられました。 ここ小夜の中山の一里塚は慶長九年(一六〇四)に作られました。日本橋からこの一里塚までの里数を示す設置当初の記録はありませんが、周辺の一里塚の言い伝えによる 里数や当初の東海道のルートを考えて五十六里目と云う説があります。 また、元禄三年(一六九〇)の「東海道分間絵図」では日本橋から日坂宿まで五十二里三十町ですので、この一里塚は五十二里に相当します。 天保十四年(一八四三)の「東海道宿村大概帳」では日坂宿まで五十四里二十六町、小夜の中山までは五十四里二町ですので、この一里塚は五十四里に相当すると思われます。 東海道のルートは時代とともに若干の変更もありましたが、一里塚の位置が移動したという記録はありません。 いずれにせよ一里塚は、東海道を行き来する旅人などにとっておおよその道程の目安になっていたことと思われます。 |

| 蓮生法師の歌碑 甲斐がねは はつ雪しろし神無月 しぐれて過ぐるさやの中山 |

| 藤原家隆朝臣の歌碑 ふるさとに 聞きしあらしの声もにす 忘れね人をさやの中山 |

| 松尾芭蕉の句碑 道のべの むくげは馬に くはれけり |

| 壬生忠岑の歌碑 あづまぢの さやの中山さやかにも 見えぬ雲居に 世ぐや尽くさん |

| ■馬頭観音 佐夜の中山には、多くの伝説が残されていますが、その一つに蛇身鳥退治の物語が言い伝ええられています。 この馬頭観音は、蛇身鳥退治に京の都より下向して来た、三位良政卿が乗って来た愛馬を葬ったところとされています。 |

| ■涼み松 小夜の中山夜泣石のあった駅路の北側に大きな松があり、松尾芭蕉がこの松の下で「命なりわずかの笠の下涼み」と詠んだと言います。それよりこの松を涼み松と呼び、この周辺の地名も涼み払と称されるようになりました。この句は延宝四年の「江戸広小路」に季題下涼み夏に記されて帰京の途次の作として記されています。 (説明板より引用) |

| ■妊婦の墓 松の根本で自害した妊婦小石姫(三位良政と月小夜姫との間に産まれた子)を葬った所で、墓碑に「往古懐妊女夜泣松三界万霊・・・・・・旧跡」と刻してあります。 (説明板より引用) |

| 松尾芭蕉の句碑 馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり |

| ■「夜泣石跡」碑 久延寺にある「夜泣き石」は、この地の道の中央にあったようです。 妊婦がここで山賊に殺され、妊婦の霊が石にこもり夜毎泣いたといい、生まれた子が水飴で育てられ、母の仇を討ったという伝説があります。 |

| ■日坂宿本陣跡 日坂宿本陣の屋号は「扇屋」といい、代々片岡家が経営していました。日坂宿本陣の敷地は約350坪、建坪は約220坪であったといいます。1852(嘉永5)年の大火で焼失しました。その後、再建されましたが、徳川幕府が崩壊して明治新政府の諸改革の中で、1870(明治3)年に日坂宿本陣として長い歴史に閉じました。 明治新政府による新学制による学校制度が始まり、1879(明治12)年から本陣跡地は学校として利用されました。建物は暫くの間、校舎として利用されていまたが、現存はしていません。その後の本陣跡地は幼稚園になっています。 なお、屋敷門だけが往時の姿に復元されています。 |

| ■問屋場跡 宿駅々伝の継立の事務を取扱う職務を問屋、その役所を問屋場と言います。日坂宿の問屋場はかつてこの場所にありました。 問屋は宿内で最も大切な役職でした。「東海道宿村大概帳」によると、日坂宿の宿役人は問屋一人、年寄四人、請払二人、帳附五人、馬指三人、人足割三人、同下役六人で、問屋場へは問屋、年寄の外、宿役の者が毎日交代で一人ずつ詰め、重要な通行の際には全員で業務に携わったとのことです。 当時の建物、その他の遺物は現存しません。 (説明板より引用) |

| ◆日坂銀行設立者 本目藤十邸跡地 株式会社 日坂銀行 設立 明治三十一年二月二十四日 頭取 本 目 藤 十 ねむの木学園理事長・園長・学校長の 宮城まり子さんは本目藤十氏の姪に当 ります。 (説明板より引用) |

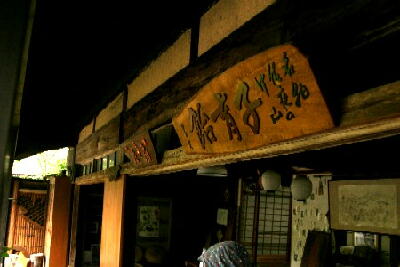

| ■萬屋 江戸時代末期の旅籠。嘉永五年(一八五二)の日坂宿丸火で焼失し、その後まもなく再建されました。再建時期についての明確な資料はありませんが、建物内部の構造体や壁に貼られた和紙に書かれていた「安政三年丙辰正月...」から考えまして、安政年間(一八五四~一八五九)のしかも早い時期かと思われます。 同じ宿内で、筋向がいの「川坂屋」が士分格の宿泊じた大旅篭であったのに対して「萬屋」は庶民の利用した旅籠でした。 一階に裏手に抜ける通り土間がないこと、台所が不明であること、二階正面の出格子が二階床と同じ高さで、腰高の手すりが付き、大変開放的であることなどが、この旅籠の特徴です。又、一階正面の蔀戸(しとみど)は当時の一般的な店構えの仕様であり、日坂宿では昭和二十年代まで数多く見られました。 (以下、省略。説明板より引用) |

| ■高札場 幕府や藩の定めた法令や禁令を板札に墨書したものを高札、その掲げられた場所を高札場といいます。 高札場は人々の注目をひきやすい所に設置され、日坂宿では相伝寺観音堂敷地内にあり、下木戸の高札場ともいわれていました。 高札の内容は日坂宿が幕領であったため公儀御法度(幕府法)が中心で年代によって若干の書き替えがありました。 ここに掲げられている入校は「東海道宿村大概帳」の記録に基づき天保年間のもりを復原いたしました。高札場の大きさ 「高さ二間、長二問、横七尺」は日坂宿の「御尋二代申上候」書付(天保十四年)によりました。 高札小史 ◎正徳元年(一七一一)日坂宿の高札場設けられる。 このときの高札五枚 (親子・切支丹・火付・伝馬・ 毒薬)は幕末まで続いた。 ◎慶応四年(明治元年・一八六八)太政官布告により 従来の高札を撤去し 新たに五枚の高札(五傍の掲示)を掲げた。 ◎明治六年(一八七三)高札が法令公布の方式としては適さないとの見地 から撤去された。 (説明板より引用) |

■下木戸跡 江戸時代、治安維持のため宿場の東 西に木戸が設けられました。大規模な宿 場では観音開きの大きな門でしたが、小 規模であった日坂宿では木戸の代りに 川がその役割を果たしていました。 古宮橋が架かる逆川のこの場所が「下 の木戸(下木戸)」となっていて、江戸時代 初期の頃までは橋幅も狭く、粗末な木橋 でいったん事が起こった時は、橋をはず したとも伝えられています。 |  |

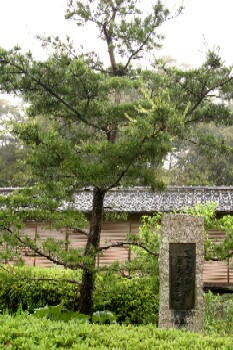

| ■事任八幡宮 (ことのままはちまんぐう) 遠江一宮ですが創立年は不明です。 元は近くの本宮山に祭られていましたが、807(大同2)年、坂上田村麻呂が東征の時に現在地に遷座したといわれています。社伝によると、八幡宮を勧請したのは源頼義で、1062(康平5)年のことだといわれます。また江戸時代には徳川家康も帰依し、社殿などの改修を行なったり社領として百余石を与えています。 本殿右奥の杉の大木は樹齢1,000年を超えるそうです。 |

| |||||||

| |||||||