|

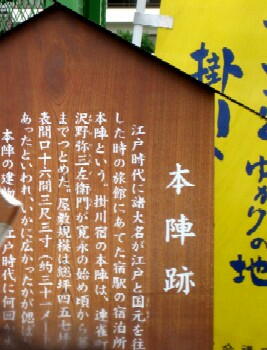

| 行程 1日目:約 12㎞ 2日目:約 14㎞ 1日目 事任八幡宮 … 馬喰橋 … 伊達方一里塚跡(江戸から55里目)… 葛川一里塚跡(江戸から56里目)… 掛川城(今川氏ゆかりの城郭・天守閣・二の丸御殿)… 一十九首塚(将門一門19人の首を埋葬)… 大池一里塚跡(江戸から57里目)… 川原松並木 … 掛川 …(泊) 2日日 掛川 … 松並木 … 妙日寺(日蓮上人ゆかりの古刹)… 久津部一里塚跡(江戸から58里目)… 袋井東本陣跡 … 木原一里塚跡(江戸から59里目)… 古戦場木原畷(徳川・武田軍の古戦場跡/家康の腰掛石)… 須賀神社(大楠)… 阿多古山一里塚跡(江戸から60里目)… 大孫(昼食)… 見附本陣跡 … 旧見附小学校 … 遠江国分寺跡 … 府八幡宮 |

| ■伊達方一里塚 伊達方一里塚は、江戸日本橋より55里目の一里塚です。 (以下は説明板より引用) 伊達方一里塚 一里塚は、慶長九年(一六〇四年)江戸幕府の命により築かれた。江戸日本橋から一理(約四Km)ごとに塚が設けられ、松か榎を植えて目印とした。旅人にとって夏は木陰、冬は風よけとして重宝がられた。また、塚の傍らには旅人の必需品が商われたほか、一服できる休息の場でもあった。 江戸日本橋から京都まで百二十五里(約五百Km)。掛川市内には佐夜鹿、伊達方、葛川、大池の4ヶ所に塚は設けられていた。 ここ伊達方一里塚は、江戸より五十七番目の塚として山道の両側に築かれ、南側は現・荻田理髪店東側あたり、北側は現・三浦たばこ店東側あたりに設けられていた。 当時、塚の大きさは直径七間、高さ三間の小山で、一里山と言われた。明治三十三年頃取り壊されたという。 |

これだけの距離を歩いても京都三条大橋への道のりの半分に満たないのです。京都は遠いと実感しています。 |

| ■道標 告 この道しるべは大頭龍大権現と福天大権現の参道標である昔は掛川宿と深い交流のあった川崎■(現在の静波町)に続く川崎街道と言って多くの人々に利用されていた 元の位置は約十米程東よりであり川崎街道の起点となっている 文中の■印は判読不能文字を示す (以上、説明板より引用) |

| ■葛川一里塚 葛川一里塚は、江戸日本橋より56里目の一里塚です。 馬喰橋の袂にあり、小さな塚の上に「東海道 葛川 一里塚」の碑が建っています。また、近くには「馬喰だんご」で有名な老舗の店があります。 |

| ■和菓子の「もちや」 旧東海道掛川宿に入る「馬喰橋」の袂近くに創業は江戸時代の老舗「御 餅処もちや」があり、「馬喰だんご」と「振袖餅」が有名です。 |

| 日本海と太平洋を結ぶ350㎞の「塩の道」。その塩街道であったことを示す史跡標識がありました |

| ■七曲り 葛川と新町の境に堀割があり、ここにかかる橋を渡ると門がありました。この門から西が宿場のなかです。ここから東海道は南に折れ、道がかぎの手にいくつにも折れ曲がる新町七曲に入ります。七曲りは、容易に敵を侵入させないための構造だと考えられます。七曲りの終点に、城下に入ってくる人物や物を取り締まるための木戸と番所がありました。番所には、捕縛のための三道具(差股・突棒・袖がらみ)や防火用の水溜め桶などがそなえられていました。 新町は、山内一豊が整備した城下町の東に発達した町並みで、元和六年(一六二〇)町として認められました。 (以上、説明板より引用) |

| ■掛川城大手門 この大手門は天守閣に続いて復元されたものです。城の玄関にあたり桜門造りの櫓門です。二階部分は白壁塗りで板ひさしが延び、屋根頂部にはシャチ瓦が飾られた建物です。建築様式は木造日本瓦葺入母屋造りです。 往時の大手門はこの場所より50mほど南にあったといわれます。 |

| ■三光稲荷 三光稲荷の「三光」とは、日・月・星を表しています。 山内一豊が掛川城の修築の際に大手郭と大手厩の鎮守として勧進しました。 (以下、説明板より引用) ■三光稲荷御由来三光稲荷は、名馬の誉れの出世で有名な山内一豊公が掛川城主として文禄年間に城と城下町の大改築を行われたが、丁度この時期に豊臣秀吉の命で伏見桃山城の築城に加わった御縁で大手郭と大手厩の鎮守として伏見桃山を勧請されました。 三光稲荷の由来は南北朝(吉野朝)時代のはじめの延元元年、後醍醐天皇が京都の花園院から吉野へ御幸をされる十二月二一日の深夜暗闇から難渋され途中伏見にさしかかり稲荷大社の御前で、 ぬばたまのくらき闇路に 迷うなり われにかさなん みつのともし火(三の光) と、御製を詠まれ、道中の安全と神助を祈願すると不思議に明るい一群の雲が現れ御幸の道を照らして無事に大和へ導かれたという故事があり伏見大社の本殿の脇には御製の碑が、吉野山金峰山には「導稲荷」があり東京新宿三光町の花園神社(三光稲荷)は吉野より勧請されたといわれこうした御利益から大手厩の構内にお祀りされました。 |

| ■掛川城 (現・掛川城公園) 室町時代に駿河国の守護大名、今川氏が遠江国進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのが掛川城です。 戦国時代には、山内一豊が城主として10年間在城し領民のために手腕を発揮しました。一豊は城郭修築を行い、天守閣、大手門などを建設しました。また城下の整備や大井川の治水工事などに尽力を注ぎました。 一豊の人生の中で掛川は特筆すべきところです。後に城主となった高知城は掛川城を模して造られたといわれています。 今の掛川城は、「東海の名城」と呼ばれた美しさを生かし、本格木造天守閣として復元されています。また公園として市民の散策や憩いの場所ともなっています。 |

| ■十九首塚の由来 ここは、「平将門」の首級を祀る十九首塚です。 人皇六十二代朱雀天皇の御代、関東下総の国(茨城県)相馬郡猿島に、桓武天皇の五代の孫で、相馬小太郎将門という武将がおりました。 承平五年(西暦九三十五年)、一族の内訌を契機として、将門は、常陸を始め関東一円を占拠、自から新皇と称し律令国家に対抗する国家を企てた。この叛乱に、朝廷から大規模な将門征討が興され、平の貞盛、藤原秀郷らにより、将門は天慶三年(西暦九四〇年)二月十四日滅ぼされました(天慶の乱)。秀郷は将門をはじめ一門の家臣十九人の首級を持って京に上る途中掛川の宿まで未ま一た。一方、京からは検視の勅使が派遣されこの地(現在の十九首町)の小川(東光寺南血洗川)で首を荒い、橋に架け検視を受けました。首実検の後、秀郷は『将門は逆臣なりとも、名門の出である。その罪重しといえども、今や滅びて亡し。その死屍に鞭打つは礼に非ず。』と十九の首を別々に埋葬し、懇ろに供養しました。時は天慶三年八月十五日でありました。 この後、歳月の流れと土地開発等の為、移動し現在地に移りました。ここ十九首塚には、葬られ十九人の詳蜘な名前が残されています。 地名の由来も十九の首塚があったところから十九首町と呼ぶようになりました。 町民は、首塚を町の守り神として春秋二季の彼岸と八月の十五日の命日には供養祭を行い、今日まで続いています。 (説明板より引用) |

→

→

| 仲道寺は東海道の江戸と京都との中間の地にあります。このため、「仲道寺」という寺名が付きました。境内には善光寺の如来堂があります。堂内に安置されている阿弥陀仏は坂上田村麻呂の守本尊といわれます。 雨で先を急ぐため境内見学は取りやめになりました。 |

|