| |||||||

| |||||||

| 行程 1日目:約 12㎞ 2日目:約 14㎞ 1日目 事任八幡宮 … 馬喰橋 … 伊達方一里塚跡(江戸から55里目)… 葛川一里塚跡(江戸から56里目)… 掛川城(今川氏ゆかりの城郭・天守閣・二の丸御殿)… 一十九首塚(将門一門19人の首を埋葬)… 大池一里塚跡(江戸から57里目)… 川原松並木 … 掛川 … ルートイン掛川インター(泊) 2日日 掛川 … 松並木 … 妙日寺(日蓮上人ゆかりの古刹)… 久津部一里塚跡(江戸から58里目)… 袋井東本陣跡 … 木原一里塚跡(江戸から59里目)… 古戦場木原畷(徳川・武田軍の古戦場跡/家康の腰掛石)… 須賀神社(大楠)… 阿多古山一里塚跡(江戸から60里目)… 大孫(昼食)… 見附本陣跡 … 旧見附小学校 … 遠江国分寺跡 … 府八幡宮 |

| ■貫名山 妙日寺 妙日寺は、正慶元年(一三三二)身延山久遠寺の日暮によって開かれた日蓮宗の古刹です。 日蓮宗を開いた日蓮の父の法名を寺名とし、境内は一族である貫名氏の代々の邸宅跡と伝えられています。正面本堂には、一塔両尊四士をご本尊として祀り、本堂東側の思親殿には日蓮聖人と、その両親の木像が安置されています。 日蓮の父貫名重忠は、源平の合戦において平氏に味方したため鎌倉幕府から安房国小湊へ流され、その地で貞応元年(一ニニニ)に日蓮が生まれ、父重忠は正嘉二年(一二五八)にその生涯を閉じました。日蓮の両親を顕彰する為の「妙日尊儀、妙蓮尊儀供養塔」(市指定文化財)は、柳生但馬守の寄進と伝えられ、江戸時代初期の形を良く残した五輪塔です。この塔の南側には、貫名氏の歴代の墓所と伝えられていた石野の正覚寺(現在廃寺)から明治時代になって、村人の手によって初代政直、二代行直、三代重実の供養塔も移されました。 境内には、遠州の七不思議のひとつ『片葉の葦』が東国へ旅だった重忠を惜しむように東側に葉を付け茂っています。 (以上、説明板より引用) |

| ■久津部一里塚 この久津部一里塚は、江戸日本橋から58里目の一里塚です。 |

| ■久津部一里塚 一里犀とは、街道両側の一里(約4㎞)ごとに土を盛り上げて道のりの目じるしにした江戸時代の塚のことで、多くは榎(えのき)や松がその上に植えられていました。 久津部一里塚は江戸からちょうど六〇里にあたり、瞬治時代までは老松が立っていました。現在は街道両側とも残っていませんが、現在地付近がその跡と言われています。 昭和四七年には袋井東小学校創立百年を紀念して一里塚碑が立てられ るなどして現在にいたっています。 ここに、歴史を末永く後生に伝えるために新たに塚を設置しました。 (以上、説明板より引用) |

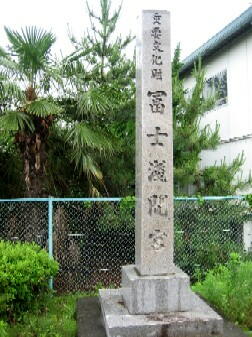

| ■袋井東小学校創立百年記念 東海道久津部一里塚跡碑 徳川幕府は慶長九年二月(昭和四十七年より三百六十入年前)東海・東山・北陸三道に一里塚を築かしめて旅人の便をはかった。その当時本村久津部の地は江戸日本橋より六十里の地点であったから道をはさんで両側に高く土を盛り松を植えて一里塚を築いた。 その北側のものは袋井東小学校前の石川金平氏宅地で国道より三問ばかり北へ入ったところであった。南側にあったものは現在地である。明治十年に伐るまでは老松がそびえていて旅人のよい目じるしになっていたとのことであるが袋井東小学校創立百年を記念に復元をいたした次第である。 (以上、説明板より引用) |

| ■油山寺道標 この楕円形をした石の「油山寺道標」は、参詣者の道案内として建てられたものです。寺名は近くの山で油が採れたことから付けられたといわれています。 油山寺は、749(天平勝宝元)年ころ、僧行基が万民の無病息災を心願し、自ら彫りあげた薬師如来像を祀ったことに始まるといい伝えられています。また、孝謙天皇の眼病治癒の伝説のお寺としても知られています。 |

| 七ツ森神社 この神社の創建年代ははっきりしません。この地には、昔、七つの塚があったといわれています。その塚の中で一番大きな塚の元にあったといわれるのが、この七ツ森神社です。古代豪族の古墳ともいわれています。 |

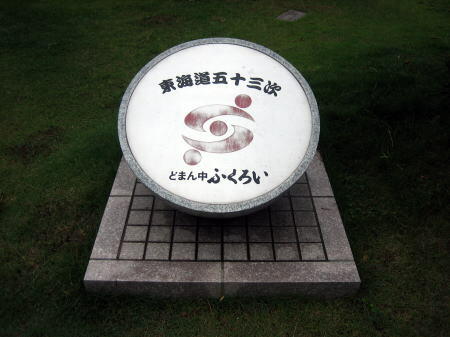

| ■-歴史の道 東海道- 袋井の宿が初めて歴史史料にあらわれるのは、約七〇〇年前につくられた「遺産和歌集」の次の一節です。 「…なくふくろふの もろこゑは かけてもきかし かけ河の…」 これは京都から鎌倉までの宿や名所を詠みこんだものて、おそらく「ふくろい」を案にひっかけて表現したのでしょう。池田宿(豊田町)と懸川のの間に記されていることから、袋井は鎌倉時代の後半には、ある程度宿としての設備を整えていたものと思われます。 鎌倉・室町・安土桃山時代を通じて、東海道は国内最大の幹線てした。武士や貴族、僧侶の他、多くの人々が往来し、特に戦国大名達にとって、交通路と宿駅の整備はもっとも重要な課題の一つでした。 徳川家康は江戸に幕府を開く二年も前、慶長六(一六〇一)年に、いわゆる「東海道五十三次」のほとんとの宿駅を設置しています。袋井宿は比較的距離のある掛川宿と見付宿の中間の宿駅として、元和二(一六一六)年に開かれました。「五十三次」でいえば、品川宿(東京)から数えて二十七番目、ちょうど東海道の真ん中に位置しています。 (以上、説明板より引用) |

| ■木原一里塚 この木原一里塚は、江戸日本橋戸から59里目の一里塚です。 現在は復元一里塚として、方形の石積の上に直径9メートルの原寸大で塚が築かれています。 |

| ■郷社許禰神社 かつては木原権現社と呼ばれた熊野大社の流れをくむ古社です。創建は古代末期の頃と言われていますがはっきりしません。 境内に入って左手に「木原畷」の碑が建っています。これは徳川・武田による「三方ヶ原の戦い」の前哨戦となった古戦場です。 また、境内には徳川家康が座したといわれる「家康公腰掛石」があります。 |

| ■古戦場 大日堂 戦国時代の始めのごろは、近江地方は駿河の今川氏の支配下におさめられていたが、今川氏滅亡語は今川氏に代って家康によって治められていた。ところが、元亀三年(1572年)上洛を目指す甲斐の武田信玄が近江へ進出し、木原に陣を布いた。これを迎え撃つため徳川勢は浜松城を出て、三ヶ野・見付宿・一言坂と戦った。この大日堂の高台には、本多平八郎物見の松と伝えられる大松が存在していた。この丘陵に立てば、太田川から遠く袋井まで一望でき、本多平八郎の物見もさぞやとうなずける戦国ロマンがただよう。 (以上、説明板より引用) |

| 遠州鈴ヶ森(見付宿の仕置場・処刑場) 旧東海道沿い右手の小高い小山に「遠州鈴ヶ森」の標識が木々の間から見えます。ここが「白波五人男」にででくる日本左衛門の首を晒したところといわれています。 小山の上は狭く、そこに、「南無妙法蓮華経」と記した石柱が建ち、自然石の供養塔「妙法 無縁之萬霊」や墓標のような石があります。 |

| 木戸跡を示す「遠州見付宿 木戸跡」の木製の史跡標識があります |

| ■愛宕神社と阿多古山一里塚 ◆愛宕神社 神社の由来、建立の年代もはっきりわかりません。1847(弘化4)年頃の絵図に描かれているといわれていますので、その頃には現在地にあったと思われます。 ◆一里塚跡(旧東海道跡)は、下記をご覧ください。 なお、一里塚は、この階段の上にあります。 |

| ■阿多古山一里塚 この阿多古山一里塚は、江戸日本橋戸から60里目の一里塚です。 この一里塚跡(旧東海道跡)は、見付宿の東はずれにあり、阿多古山一里塚といわれました。一里塚は、徳川幕府が五街道の整備を行い、三十六町を一里として街道の両側に五間四方の一里塚を築き、塚上に目印として榎を植えたものです。 この一里塚は慶長9年に築かれたものと推定されます。 |

| ■鳥人浮田幸吉ゆかりの地 ここは日本で初めて空を飛んだ男といわれる鳥人浮田幸吉の住居跡です。備前岡山の生まれですが、「空を飛ぶ」ということで人心を惑わしたとして、この地を所払いとなりました。のちに駿府の府中宿に住み、商いを営み、備前屋として成功し財を成しました。 浮田幸吉に関しては没年や死んだ場所が明らかでなく、見付宿で没したという説も確かなものではないようです。 |

◆左 現存最古の小学校といわれる旧見付学校 ◆右 淡海国玉神社 |

| ■淡海国玉神社 淡海国玉神社は遠江の総社です。延喜式内社の格式を誇る神社です。 |

| 拝殿 鳥居潜り石段を上がると拝殿に出ます。文久年間に建てられた向拝付きの入母屋造りの拝殿です。 |

| ■史跡 旧見付学校 「旧見付学校」は、学制発布後まもない明治八年(一八七五年)に落成した現存する日本最古の洋風木造小学校校舎です。当初は四階建てでしたが、明治十六年に増築されて今の五階建てとなりました。 記録によると明治十四年の見付学校の生徒数は男三〇〇名・女一八二名の四八二名で、就学率(学校にいった人の割合)は六六%でした。 この建物は大正十一年まで小学校として、その後は中学校、裁縫女学校、教員養成所、病院等として使用されました。現在は学校関係の資料等が展示されています。 昭和四十四年、国指定史跡となっています。 (以上、説明板より引用) |

| 和菓子 又一庵 又一庵は、1870(明治3)年にこの見附宿に創業した老舗です。当時は、宿場に、お餅やお饅頭などを売る和菓子屋が多くあったそうです。いまでは、当時から商いをしている和菓子屋は、数えるほどになりました。 時代の移り変わりの中で、又一庵は、創業以来の伝統を守り続け、地元では「和菓子といえば又一庵」といわれるほどです。 |

| ■姫街道 見附宿の旧東海道に脇街道である姫街道との分岐を示す、木製の史跡標識があります。 |

| ■木戸跡 「遠州見付宿 木戸跡」を示す、木製の史跡標識があります。 |

| ■東福山西光寺 東福山西光寺由来略縁起 このお寺は東福山西光寺といい、阿弥陀如来をご本尊とする時宗の古刹であります。 文永2年(1265)真言宗の傾木(けいぼく)和尚によって創建されましたが、建治・弘安年 間(1280年前後)この地を訪れた時宗の開祖証誠大師(しょうじょうだいし)一遍上人(1239~89)を迎えて改宗し、時宗の修業道場となりました。 元和7年(1621)に焼失しましたが、慶安元年(1648)には、三代将軍徳川家光公(1604~51在職1611~29)より御朱印32石8斗余りを与えられ、寛政3年(1791)には、 境内地9,160坪に及ぶと記録されています。 また、見付宿の地に光堂山蓮光寺がありました。蓮光寺は安元2年(1176)遠江守平 重盛公(1138~79=清盛の長男)により建立された名刹でしたが、明治44年(1911)西 光寺と合併し、薬師如来坐像をはじめ多くの仏像がこのお寺に移されました。なお、本堂内 にお祭りする日限蔵尊は、元和のはじめ(1615)に後水尾天皇(1579~1632・第108代天皇在職1605~32)の皇后で、東福門院と呼ばれた源和子(まさこ=2代将軍徳川秀 忠の娘)より寄付されたもので、昔から霊験あらたかな尊像として信仰者が多く、11月14日の大祭及び毎月14日の例祭には参拝の方々で賑わいます。 また、西光寺は遠江四十九薬師第四十八番霊場となっており、病気平癒を願う人々で栄 えております。南無阿弥陀仏。合掌 (説明板より引用) |

| 西光寺の表門(薬医門) 薬医門 加茂川を渡り、まず目をひくのがこの表門です。これ は徳川家康が「別荘」として中泉村( 磐田市中泉)に築 かせた中泉御殿(のち中泉代官所)の門を移築したもの と伝えられています。 薬医門(桃山時代【1580年代~90年代】に始まった。 もともとは城門の一種)といわれる総ケヤキ造りで、素な 建築美を讃え、市内に残る代表的な江戸時代(1603~ 1867)の門として、昭和57年(1982)11月、市の文化財に 指定されました。 (説明板より引用) |  |

| ■遠江国分寺跡 国分寺は、奈良時代の8世紀中頃に聖武天皇の命により、五穀豊穣と国家鎮護を祈願のため、奈良の東大寺を総国分寺として全国の64の地域に建立された寺院をいいますす。 1951(昭和26)年、遠江国分寺跡で行われた跡発掘調査からは、塔、金堂、講堂、廻廊、南大門など多くの建物跡が発見されました。また、鎧瓦、鉄釘、土器なども多数出土しました。現在は国の特別史跡に指定されています。 |

| 金堂跡 間口7間(24.8メートル)、奥行4間(15.7メートル)、土盛り部は間 口33メートル、奥行22メートル、高さ約1メートルの大きな規模です。正 面には土盛り部の登壇のための7段の石段が見つかっています。 |

| ■府八幡宮 729~748(天平年間)年に、遠江守桜井王が、国府の守護神として勧請した神社といわれています。境内に建つ楼門は1635(寛永12)年の建立と伝えられる入母屋造りです。以前は屋根が瓦で葺かれていました。1983(昭和58)年に建立当初のかき葺きに戻されました。 現存する本殿は、1617(元和3)年、徳川二代将軍秀忠の娘である東福門院によって寄進されたものです。 |

| |||||||

| |||||||