|

| ■一日目 府八幡宮…宮之一色一里塚跡(江戸から61里目)…長森立場…池田渡船場…行興寺(謡曲「熊野」で知られる熊野御前建立)…<天竜川>…金原明善生家・明善記念館(明治・大正時代の実業家)…安間一里塚跡(江戸から63里目〉…馬込一里塚跡(江戸から64里目)…浜松宿番所跡…=(泊) ■二日目 浜松=大手門跡…高札場跡…五社神社(徳川秀忠の産上神)…杉浦本陣跡…若林一里塚跡(江戸から65里団)…二つ御堂(藤原秀衡ゆかりのお堂)…篠原一里塚跡(江戸から66里闇)…(昼食)…東海道松並木(大小340木の松並木)…見付石垣跡(江戸中期に構築)…舞坂一里塚跡(江戸から67胆目〉…岐佐神社…舞坂宿木陣跡…舞坂脇本陣…北雁木=浜松城(徳川家康の出世城) |

| ■宮之一里塚跡 宮之一里塚は、江戸日本橋より61里目の一里塚です。 一里塚は1604(慶長9)年、徳川幕府により五街道に築かれました。宮之一色の一里塚は江戸日本橋から61番目にあたります。往時は南側にも同じ塚がありました。現在の塚は1971(昭和46)年に復元したものです。 |

→

→

→

→

| ■天竜川渡船場跡 天竜川沿いには川に縁のある旧跡・名跡が数多く残っています。 この天竜川渡船場は、江戸時代をはるかに遡る927(延長5)年頃から行われていた渡船場の跡です。渡船場は上、中、下の3ヶ所に設けられていました。これにより水位の変動に応じて使い分けをして利便を図っていました。 江戸時代に入って徳川家康から渡船場を保証された地元池田により運営され、独占的権利として渡しが行われていました。このため人々から「池田渡船」ともいわれていました。 |

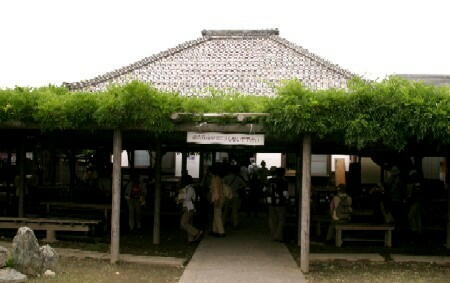

| ■行興寺 今からおよそ800年くらい前に、謡曲「熊野」で知られる池田宿の長者の娘・熊野(ゆや)御前が尼となって建立した寺といわれています。熊野とその母の墓があります。境内には、熊野が植えたといわれる見事な藤があります。藤棚から垂れる花房は1.5メートルを超える見事なものです。熊野の命日である5月3日前後は藤見物の人々で賑わいをみせます。 |

| ■熊野(ゆや)御前と熊野(ゆや)の母の墓 ◆左の説明文 熊野(ゆや)御前の墓に参拝した方は熊野が守本尊十一面観世音の妙智力をかりてその諸願望成就さすこと疑いなし特に女人の病苦悩み赤口等の糸布は願が叶った時お礼に奉納したものです ◆右の説明文 向かって 右 ゆやの母の墓 左 ゆやの墓 |

| ■天竜川 長野県の諏訪湖を源とする天竜川は「あばれ川」と、古くからいわれていました。洪水による被害もしばしばおきました。徳川家康の命により渡船制度が整いました。現在は鮎釣りが盛んになっています。 |

| ■明善記念館 この記念館は、明治大正に亘って一世の先覚者、事業家として、不朽の偉業徳行を実践された、天竜翁、金原明善の業績を顕彰し、その遺風を永く後生に伝えるため設立されたものであります。 記念館には、明善の遺品遺墨をはじめ、その関係資料、又明善と親交のあった方々の遺墨関係文書等、貴重な資料が数多く陳列保存してあります。本館は明善の生家に隣接して建てられ、近在には往時を偲ぶよすがが各所に残されています。 事業家としての明善の研究は勿論、道義的信念の最も強い徳行家義人とも称すべき明善の真価の探求に、 又教育資料として、 更には一般教養文化向上の場として、 一般の方々に大いに活用していただきたく存じます (明善記念館案内 挨拶より引用) |

| ■安間一里塚跡 安間一里塚は、江戸日本橋より63里目の一里塚です。 金原明善生家から西に約50メートルほどの地点です。 北に向かって進む道が、ここを起点とする姫街道です。姫街道はここから市野宿、気賀宿へ向かいます。 安問一里塚は束海道と姫街道の共通の一里塚となっています。姫街道はこの一里塚を起点として御油まで続きます。 |

| ■馬込一里塚跡 馬込一里塚は、江戸日本橋より64里目の一里塚です。 1850(嘉永3)年に描かれた「浜松城下絵図」や、宝永年間に描かれたと思われる「浜松御城下略絵図」などには馬込橋の東の街道両側に一里塚が記されています。 今は「東海道馬込一里塚跡」の史跡標識木柱が建っているだけで、往時の面影は何もありません。 |

| 「高札場跡」史跡標識 高札場の右方向には浜松城大手門跡、浜松城、浜松城公園があります。左手には佐藤本陣跡、杉浦本陣跡があります。 |

| ■五社神社 国主久野越中守曳馬城(浜松城)内に奉斎す。徳川家康公浜松城に入り、天正七年四月七日秀忠公城内にて誕生、産土神として崇敬し、天正八年常寒山(現在地)に社殿建立遷座す。寛永十一年家光公上洛の節社参奉幣徳川家康公を合祀し三百石の朱印を奉る。大正三年国宝建造物に指定せられる。 ■諏訪神社 延暦十年坂上出村麿東征の砺、敷智郡上中島村に奉斎、弘治二年神託により浜松に遷すと伝う。徳川家康公崇敬し、天正七年社殿を造営す。元和元年秀忠公杉山に社地を遷し、更に寛永十八年家光公現在地に社殿造営遷座す。朱印三百石なり。昭和十三年国宝建造物に指定せられる。昭和二十年戦災に依り五社神社と共に悉皆焼失せり。 (パンフレット 由緒 より引用) |

|