|

| 行程 ■一日目 =新居関(全国でも唯一現存する関所見物)… 本陣跡 … 新居一里塚跡(江戸から69里目)… 棒鼻跡 … 風炉の井 … 紅葉寺跡 … <旧東 海道松並木〉… 立場跡 … 元町一里塚跡(江戸から70里目)… 蔵法寺 … 潮見坂 … 潮見坂公園 … 白須賀本陣跡 … 夏目甕麿邸跡 … 火防樹の槙(火災の延焼を防ぐために植えられた)… 境川(静岡と愛知の県境)…=豊橋・豊橋ジェントリーホテル(泊) ■二日目 豊橋・豊橋ジェントリーホテル(泊)=一里山一里塚跡(江戸から71里目)… 二川一里塚跡(江戸から72里目)… 妙泉寺(芭蕉の句碑の建つ寺)… 二川八幡神社 … 二川宿本陣資料館 … 高札場跡 … 岩屋観音 … 飯村一里塚跡(江戸から73里目) |

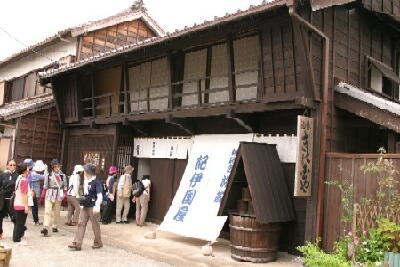

| ■新居関所跡 新居関所は、正式には今切関所といって慶長5年(1600)に設置されました。創設当初は浜名湖の今切口に近い、現在「大元屋敷」と呼ばれる場所にありました。しかし地震や津波などの災害で移転をしいられ、現在地は三度目の場所です。 江戸時代には、現存する面番所、書院、下改勝手、足軽勝手のほか船会所・女改長屋・土蔵などがありました。それらを包むように西に瓦葺きの大御門、東に渡船場があり、対岸舞坂へは渡船によって行き来しました。面番所等は嘉永7年(1854)の大地震で大破、翌安政2年に建てかえられたもので、全国で唯一現存する関所建物です。 新居関所は明治2年(1869)の関所廃止令によって約270年にわたる歴史に幕を閉じ、以後小学校や役場として使われました。昭和30年(1955)国の特別史跡に指定、同46年、面番所ほかの解体修理事業を行い、大切に保存し、公開しています。 現在、関所構内の全面的な復元事業を進めており、往時の新居関所の姿がよみがえる予定です. (パンフレットより引用) |

| ■渡船場 新居関所のすぐ東は浜名湖で、構内に渡船場があり対岸の舞坂と船で行き来していました。明治以降の埋め立てで景観は失われましたが、平成14年、湖岸と渡船場の一部を復元しました。古絵図・発掘調査などに基づき、護岸石垣、渡船場、湖水面、水際の丸太杭、面番所への通路などを整備、「海の関所」のおもかげがよみがえりました。 (パンフレットより引用) |

| ■関所面番所 この建物は、東海道を往来する旅人を取り調べる関所役人が控えていた建物で、面番所といいます。嘉永七年(一八五四)年の地震により倒壊したため、翌、安政二年(一八五五)年に建て替えられました。構造は、入母 屋造り、本瓦葺きで東西に十一間・奥行き七間、これに三方三尺のまわり縁側がつき、内部は向かって右の部屋を上の間(十畳)・中の部屋を上番所(二十畳)・左の部屋を下番所(二十五畳)という部屋割です。 明治二年の関所廃止令後、明治六年から大正五年まで小学校として、その後、昭和二十六年まで新居町役場庁舎として使用されました。 全国で唯一 現存する関所建物として昭和三十年に国の特別史跡に指定されました。 (説明板より引用) |

| ■船囲い場跡 宝永の災害によって宿場、今 切関所が現在地に移転してか ら渡船用の船をつないだ所。 この入江には常時百二十艘 の渡船が配置されていた。 大名の通行等で多くの渡船 が必要な場合は寄せ船制度に より近郷から船が寄せ集めら れ、不足を補った。 (説明板より引用) |

| ■飯田武兵衛本陣跡 飯田武兵衛の子孫が住んでいる本陣跡宅から、近年、日本で最古のものと思われる関所手形が2通発見されました。1通は「元和元年(1615)今切御関所女通書付」とあり、年季明けの女性2人が駿府から京都へ行くので通すようにという内容でした。もう1通は女性6人が通行するためのものでした。この発見は近世交通史における貴重な資料といえそうです。 ■飯田武兵衛本陣跡 (この項は説明板より引用 12-29追加) 現在の飯田純男家。天保年間の記録によると建坪百九十三坪で、門構え、玄関を構えていた。 飯田本陣には、小浜、桑名、岸和田藩など約七十家が利用した。明治元年の天皇行幸の際に行在所となり、同年の還幸、翌二年の再幸、十一年の巡幸の際にも利用された。 その行在所は、明治十八年奥山方広寺に移築された。 |

| ■疋田弥五助本陣跡 現在の疋田医院。天保年間の記録によると建坪百■■坪で、門構え、玄関を備えていた。 弥五助本陣には対馬、宇和島、今治藩など七十家余りが利用した。 また、天保年間には年寄、問屋役を務めた。 (説明板より引用) |

| ■疋田八郎兵衛本陣跡 飯田本陣の南隣りにあった。 天保年間の記録によると、建坪百九十三坪で門構え、玄を備えていた。 八郎兵衛太陣には吉田藩のほか御三家など約百二十家が利用した。 庄屋、年寄役なども務めた。 (説明板より引用) |

| ■寄馬跡 宿場では公用荷物や公用旅行者のために人馬を提供すろ 義務があり、当会須藤の宿場では常に百人の人足と百疋の馬 を用意していた。 しかし交通量が多い場合は助郷制度といって付近の村々 から人馬を寄せ菓めて不足を補った。 こうして寄せ集られた人馬のたまり場が寄馬所と呼ばれた。 (説明板より引用) |

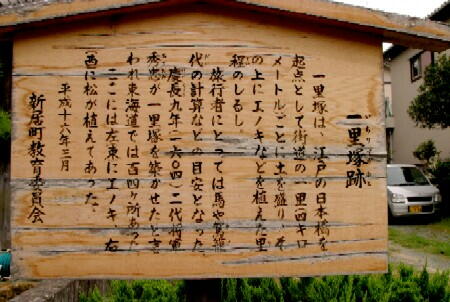

| ■一里塚跡 一里塚は、江戸の日本橋を起点として街道の一里(四キロメートル)ごとに土を盛り、その上にエノキなどを植えた里程のしるし。 旅行者にとっては馬や駕籠代の計算などの目安となった。 慶長九年(一六〇四)二大将軍秀忠が一里塚を築かせたと言われ東海道では百四ヶ所あった。 ここには左東にエノキ、右西に松が植えてあった。 (説明板より引用) |

| ■棒鼻跡 棒鼻とは駕籠の棒先の意味。ここは新居宿の西境で一度に大勢の人が通行できないように土塁が突き出て枡形をなしていた。 大名行列が宿場へ入るとき先頭(棒先)を整えたのでこの場所を棒鼻と呼ぶようになったと言われる。 (説明板より引用) |

| ■風炉の井 尾崎家所有地内あるこの石積井戸は、深さ二メートル、口径は最大一、八メートルあり、昔はもっと深かった。 言い伝えによると、建久元年(一一九〇)源頼朝が上洛のおり、橋本宿に宿泊した時にこの井戸水を茶の湯に用いたとされる。 昭和五十四年三月十二日に町の史跡に指定した。 (説明板より引用) |

| ■紅葉寺跡 この寺を訪れた室町時代の将軍、足利義教が、とても見事な木々の紅葉の風情に心癒され感激したといわれます。この風景を褒め称えたので、後になって、紅葉寺というこの名がついたといわれます。 その後、紅葉寺は荒廃しましたが、本学という僧が再建しました。しかし、今は廃寺となっていて建物など寺そのものはありません。紅葉の名所として知られ、紅葉狩りを楽しむ人が多く訪れます。また、そばを通る旧街道沿いの杉並木とのコントラストが美しいことで知られています。 |

| ■立場跡 旅人や人足、駕寵かきなどが休息する施設を立場といって、江戸時代、東海道の各所に毅けられていた。 ここに新居宿と白須賀宿の間にある立場で、代々加藤家がつとめてきた。 立場では旅人を見ると湯茶をすすめたので、ある殿様が「立場立場と水飲め水飲めと鮒や金魚じゃあるまいに」という戯歌を詠んだという話が残っている。 (説明板より引用) |

| ■明治天皇御野立所趾 明治治元年(一八六八)九月二十日岩倉具視等を従え東京へ行幸のため京都を出発した明治天皇が十月一日に豊橋から新居へ向う途中休憩した場所。 明治天皇一行はその夜新居宿飯田本陣に宿泊、十月十三日に東京に到着した。 (説明板より引用) |

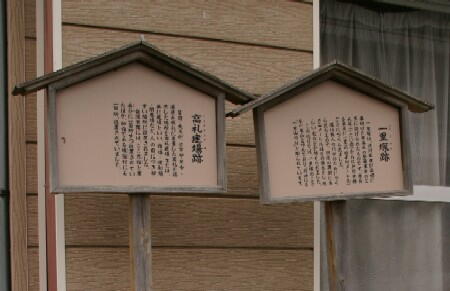

| ■一里塚跡 一里塚は、徳川家康が畳初に手掛けた東違道の整備事業のときに設けられたものです.庵長九年(=ハ〇四)から江戸日本橋を基点に一里(約四キロメートル)ごとにつくられました。 塚は旅人の目印のためκつくられたもので、街道の両側に高さニメートルほどの盛土をし、榎・しい・松などが植えられまレた。 この辺りでは、一皇塚のことを一里山と呼んでおり、石碑にも「一里山旧址」と彫ちれています。 (説明板より引用) ■富礼建場跡 幕府・大名が、法令や禁令・通遣を板礼に墨書した高札を掲示レた場所を寓礼建場または、単に建場といい、宿場・渡船場・簡屋場など、人の目につきやすい場所に設置されました。 白須賀宿には、ここ元宿と東長谷に一薗所すつ設置きれていたほか、加宿である境宿村にも一箇所、設置されていまレた。 (説明板より引用) |

| ■蔵法寺 当山は約千二百年前、平安朝初期の頃に、真言宗の寺として開基されたと聞いていますが、大昔のことはよく判りません。ご本尊の地蔵菩薩だけが当時以来、千余年に亙り受け継がれています。 今から四百余年前の慶長三年(一五九八)、琢翁宗眠和尚に依り、曹洞宗の寺院として開山し、以来法燈の絶える事なく、現住の第二十世に至っています。 徳川幕府は当寺を将軍の休憩所と定め、寺領二十三石の朱印地を下賜せられました。そのため将軍家御代替わりの度に、当山の和尚は江戸へ出府して暫く滞在し、新しい御朱印状を拝領して帰山しましたが、その行列は十万石の格式で威厳があり、費用も莫大であったと聞いています。 |

→

→

| ■うなひ乃松 文明八年四月六日駿河守護職今川義忠公を葬った上に植えられた松にて昔から枝一本折ってもオコリをふるったとおそれられていた松であります故ご注意下さい 法蔵寺 山主 二代目植樹日 平成元年吉日 (説明板より引用) |

→

→

| ■曲尺手 曲尺手は、直角に曲げられた遣のことで、軍事的な役射を持つほか、大名行列同士が、道中かちあわないようにする役割も持っていました。 江戸時代、格式の違う大名がすれ違うときは、格式の低い大名が駕籠から降りてあいきつするしきたりでした。しかし、主君を駕籠から降ろずことは、行列を指糠する供頭にとっては一番の失態です。そこで、斥候を行列が見えない曲尺手の先に出して、行列がかち合いそうなち休憩を装い.最寄りのお寺に緊急非灘をしました。 説明板より引用) |

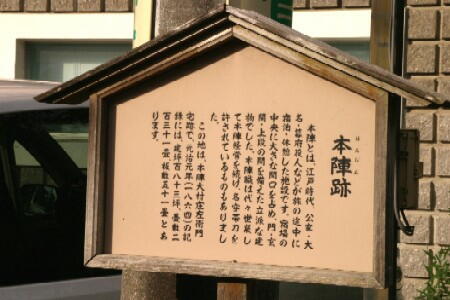

| ■本陣跡 本陣とは、江戸時代、公家・大名・幕府役人などが旅の途中に宿泊・休憩した施設でず。宿場の中央に大きな問ロを占め、門・玄関・上段の問を備えた立派な建物でした。本障職は代々世襲して本陣経営を続け、名字帯刀を許きれているものもありました。 この地は、本陣大村庄左衛門宅跡で、元治元年(一八六四)の記録には、建坪百八十三坪、畳敷二百三十一畳、板敷五十一畳とあります。 (説明板より引用) |

| ■夏目甕麿邸跡 白須賀出身の偉人には、国学者で歌人であった夏目甕麿(なつめみかまろ)・加納諸平(かのうもろひら)父子がいます。甕麿(1774-1822)は、国学を内山真龍(うちやままたつ)に学びました。後に伊勢松阪の本居宣長(もとおりのりなが)の門下に入り、国学の普及に努めました。著書には、「古野の若葉」ほか歌集数編があります。諸平(1806-1857)は、甕麿の長男で、紀州和歌山の藩医の養子となりました。「鰻玉集」(ふくぎょくしゅう)と題する著書7巻を出版するなど全国的にも有名な国学者になりました。 宿場の中央、十字路右手角に、夏目甕麿の屋敷跡と加納諸平生誕の地跡碑が建っています。 |

| ■白須賀宿の火防 東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永五年(一七〇八)潮見坂の下から坂上へ宿替えをした。それまでの坂下の白須賀を、元宿と呼ぶのはこの為である。宿場の移転以采、津波の心配は無くなったが、今度は冬期に西風か強く、たびたび災災が発生し.然も大火となるこヒが多かった。これは当時、殆どの家の屋根が、わら葺きであったことに依る。 そこで此の火事をくい止める為に、生活の知恵として工夫せられたのが火防で、人々は「火除け」とか「火除け地」とか呼んで大切にしていた。 火防の広さは、間口二間(三・六М)奥行四間半(八・二М)で.常緑樹で火に強い槙が十本くらい植えられ、元は宿肉に三地点・六場所の火防か有った。 (説明板より引用) |

| ■境川 水路のように小さな河川である境川が、愛知県と静岡県の県境になっています。 |

|