| |||||||

| |||||||

| 行程 ■一日目 =新居関(全国でも唯一現存する関所見物)… 本陣跡 … 新居一里塚跡(江戸から69里目)… 棒鼻跡 … 風炉の井 … 紅葉寺跡 … <旧東 海道松並木〉… 立場跡 … 元町一里塚跡(江戸から70里目)… 蔵法寺 … 潮見坂 … 潮見坂公園 … 白須賀本陣跡 … 夏目甕麿邸跡 … 火防樹の槙(火災の延焼を防ぐために植えられた)… 境川(静岡と愛知の県境)…=豊橋・豊橋ジェントリーホテル(泊) ■二日目 豊橋・豊橋ジェントリーホテル(泊)=一里山一里塚跡(江戸から71里目)… 二川一里塚跡(江戸から72里目)… 妙泉寺(芭蕉の句碑の建つ寺)… 二川八幡神社 … 二川宿本陣資料館 … 高札場跡 … 岩屋観音 … 飯村一里塚跡(江戸から73里目) |

| ■一里山一里塚 江戸日本橋から71里目の一里塚です。 ■豊橋市指定史跡 一里山の一里塚 昭和五十年十一月ハ日指定 慶長九年(一六〇四)徳川家康は、江戸日本橋を起点として東海道・東山道・北陸道に主に榎を植えた一里塚を築かせ、これを全国に普及させた。 一里塚は、三十六町を一里とした里程標で、旅人にどっては里程や乗り賃支払いの場合の目安となり、日ざしの強い時には木陰の休所ともなった。 江戸時代には、道Φ奉行の監督下で吉田藩が松並木とともに保護維持にあたつたが明治以降その必要性も次第に失われ荒蔑にまかせられた。 この一里塚は、もと道路を挟んで左右に一基ずつあったが、南側のものは破壊されて屋敷の一部となり、僅かに残った痕跡も大正末年頃には全く滅失してしまった。現在幸に保存されて残るこの塚は東西十一米、南北十四米、高さ三米で、旧東海道の`面影を残す極めて稀な遺構の一つである。 (説明板より引用) |

| ■二川一里塚跡 江戸日本橋から72里目の一里塚です。 この二川一里塚跡は東海道のT字路の角、側溝の脇に「一里塚跡」碑が建っています。碑の側面には「江戸日本橋から 七十二里」と刻まれています。説明板などもなく、うっかり見落としてしまいそうです。 |

| ■妙泉寺 妙泉寺は日蓮宗の寺院で、前身は貞和年間(一三四五〜五〇)に日台上人が建てた小庵てした。その後、衰微していたのを寛永から明暦(一六二四〜五八)頃観心院の日意上人が信徒の肋力を得て再興し、信龍山妙泉寺と改称したうえ、身延山から離れて遠州吉美村の妙立寺末となり、さらに万治三年(一六六〇)旧地今田中より現在地に移転して、山号を延龍山に改めたといわれます。 江戸時代には黒印地二石を受け、その格式はかなり高いものでした。また、寺小屋を開いたり、大通行の際の休泊所にもなっていました。 当寺所蔵の鰐ロは、永享五年(一四三三)につくられ、後に半面が慶長二年(一五九七)に再鋳された珍しいものて、豊橋市有形文化財に指定されています。境内には、寛政十年(一七九八)に建立された芭蕉句碑である紫陽花塚があります。 (説明板より引用) |

| ■二川八幡神社 社伝によれば、永仁三年(一一九五)鎌倉の鶴ケ岡八幡宮から勧請し たのが創立と伝えられます。毎年八月十日に行われていた例祭の湯立神事は、幕府から薪が下付され、幕府役人をはじめ各所から集まる人々で境内は混雑を極めたといわれます。この例祭は現在では十月十日に、神輿渡御の神事が行われています。 江戸時代には、黒印地二石を受けその格式はかなり高いものでした。現在ては二川の氏神となっています。 境内にある秋葉山常夜燈は、かつて二川新橋町の街道桝形南にあったもので、文化六年(一八〇九)に建立されたものです。また、二川宿の人々の寄進による燈籠二対が今に伝わつています。 (説明板より引用) |

| ■逆桜 昭和十五年(一九四〇年)紀元二千六百年奉祝記念で、榊を植樹し、柵に桜の杭を使用、杭の一本が芽生え、逞しく生育し続けている。爾来、逆桜と名付けられる。 桜は、国花といわれ、人々の心の中に咲く花。 毎春、八幡神社の境内に、ふさわしい桜の匂いを漂わしてくれるでしょう。 (説明板より引用) |

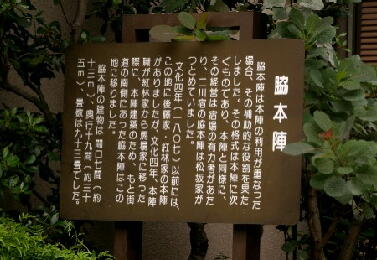

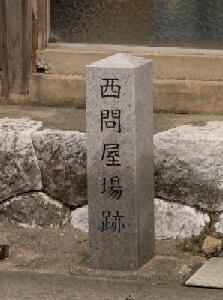

| ■脇本陣 脇本陣は本陣の利用が重なった場合、その補肋的な役割を果たしました。その格式は本陣に次ぐものであり、本陣と同様に、その経営は宿場の有力者があたり、二川宿の脇本陣は松坂家がつとめていました。 文化四年(一八〇七)以前には、この地に後藤家・紅林家の本陣がありましたが、文化四年、本陣職が紅林家から馬場家に移つた際に 本陣建築のため、もと街道の南側にあつた脇本陣はこの地に移りました。 脇本陣の建物は間口七間(約十三m)、奥行十九間(約三十五m)、畳数は九十三畳でした。 (説明板より引用) |

| ■二川宿本陣資料館 当館は、近世交通史上貴重な文化財である二川宿本陣を保存活用し、見学できる資料館として平成3年8月に開館し、平成17年4月には、旅籠屋「清明屋」も同時に見学できる資料館となりました。また、近世交通史、郷土の歴史文化を調査研究する機関として、随時企画展や講座等も開催しています。さらに常設展示には、「東海道」「二川宿」「本陣」の3つのコーナーがあり、江戸時代の街道や宿場、本陣大名行列などについて分かりやすく知ることができます。また、一階の体験コーナーには浮世絵摺りや双六ゲームがあり、江戸時代の旅を楽しく学ぶことができます。 ■二川宿本陣 大名や公家な一1ど貴人の泊まる宿であった本陣は、旧東海道筋の宿には2ヶ所しか現存していません。その一つが二川宿本陣で、非常に貴重な建物となっています。二川宿本陣は、文化4年(1807)より明治3年(1870)の本陣廃止まで本陣職を勤めた馬場家の建物です。馬場家が本陣を勤めていた約60年間に何度も増改築が行われ、安政2年(1855)には総建坪233坪半となり本陣として最も整備された状態となりました。今も当時の姿をそのまま残す本陣は、江戸時代の情緒を感じることができます。 ■旅籠屋「清明屋」 本陣東に隣接する旅籠渥清明屋」は、文化14年(1817)に建てられ、主屋・繋ぎの問・奥座敷で構成された旅籠屋建築の様式を良く残しています。平成14年より改修復原工事を行い、間取図の残る江戸時代末期の姿に復原しました。 |

| ■高札場復元 幕府・大名が法令や禁令を板札に墨書した高札を掲示した所を高札場と言い、宿場・渡船場・関所等人の目につきやすい所に設置されました。 二川宿では二川大岩境の街道南側にあり、人馬の駄賃やキリシタン禁令等に高札が掲げられていました。 (説明板より引用) |

| ■岩屋観音 観音霊培として知られた大岩寺窟堂は昔から紀行文などに有名で直立五十メートルもある大岩は東海道でも偉観で、釈光行は富士紀行で 君が代はかずも知られぬさざれ石のみな大岩の山となるまで と詠んだ。それを一層有名にしたのはこの岩上に立つ観音の立像で、これは明和二年江戸下谷講中から寄進され、吉田の俳人木朶は 霞む目や海道一のたち仏 と詠っている。この像は戦時中供出して、あたら名刹を失ったが、昭和二十六年再建されてもとの姿に還った。寺の起りは奈良朝の昔行基菩薩の草創と伝えるがその初めは窟の中に安置されたものを、後にその前に堂が出来てお祀りするようになった。本尊の千手観音は諸人の信仰を集めたが中でも吉田城主であった池田輝政はこの観音を信仰し、その子の新太郎少将光政は子のないのをこの観音に祈って一子綱政を挙げた。そのため綱政は特に信仰して参勤交代の途中には必ず立寄って参拝し数度に亘って経文、黄金の燈籠、絵馬などを奉納し此等は昭和三十二年九月に豊橋市の文化財として指定されその外にも同人の奉納した手水鉢など数点がある。 (説明板より引用) |

| ■飯村一里塚跡 江戸日本橋から73里目の一里塚です。 この飯村一里塚跡は駐車場前の歩道の電柱と並ぶ形で建っています。 |

| |||||||

| |||||||