|

|

| 行程 1日目:約7㎞ 2日目:約13㎞ 計約20㎞ 第1日目 岩屋観音(スタート)…飯村一里塚(江戸から73里目)…曲尺手門祉(かつての吉田城内への入口のひとつ)…藩校時習館趾(1752年創建という古い歴史)=吉田城祉(1505年築城。東三河の要衝)…吉田宿本陣跡=豊橋・ジェントリーホテル(泊) 第2日目 豊橋=吉田宿…湊町神明社…聖眼寺…下地一里塚跡(江戸から74里目)…爪郷遺跡(弥生時代の遺跡)…兎足(うたり)神社…伊奈一里塚跡(江戸から75里目)…御油松並木資料館…御油宿本陣跡…東林寺…御油松並木(弥次・喜多が狐に化かされた話で有名) |

| 今回は、いつも参加しているグループと違うため、スタート地点が異なりました。スタート地点となった岩屋観音から飯村一里塚跡までは前回と重複するため割愛しました。 |

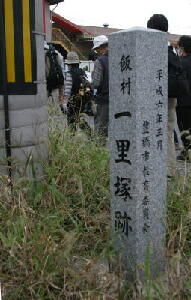

| ■飯村一里塚跡 江戸日本橋から73里目の一里塚です。 この「飯村一里塚跡」碑は駐車場前の歩道の電柱と並ぶ形で建っています。 |

| 歌舞伎の忠臣蔵に登場する吉良上野介。この「吉良家」はその家系に縁のある人が営んでいるそうです。 |

| ■豊橋市の路面電車 大正14年に開業した80年もの歴史を持つ豊橋鉄道の鉄道部門の一つである路面電車です。「市電」として親しまれています。 豊橋駅前の「駅前」電停から郊外の「運動公園前」電停までを結ぶ路線です。路線の長さは5.4kmと岡山市に次いで2番目に小さな路線です。全国で唯一国道1号線を走る路面電車です。 また、「井原」電停と「運動公園前」電停の間にある井原交差点では半径が11mという急カーブで走っています。これは全国の鉄道、軌道の中でもっとも急なカーブとなっています。 |

| ■吉田宿東惣門跡 往時は東惣門が置かれ、吉田宿江戸側の出入り口でした。いまは「豊橋市西新町」歩道橋があり歩道上にミニチュアで復元されています。 |

→

→

| ■曲尺手門址 城内に入る入りロとして、関屋口・外天王口・本町口・大手口などの門がありました。そのうちのひとつの曲尺手門口のあったところです。いまは曲尺手門通りとなって中央分離帯のこの場所に石碑が建てられています。 |

|  |

| ■吉田城大手門跡 城内への入りロとして、関屋口・外天王口・本町口・大手口などの門がありました。そのうちのひとつの大手門口のあったこの場所に石碑が建てられています。 | ■藩校時習館祉 豊橋市公会堂の前庭に建つ、藩校「時習館祉」。この藩校は1752(宝暦2)年の創設という古い歴史を誇ります。 |

| ■懸社吉田神社 吉田神社は三河の伝統手筒花火の発祥地として知られています。 7月第3金・土・日に行われる祇園まつりでは、この吉田神社の境内で手筒花火が約3百本、豊川の川原で打ち上げ花火が約1万2千発が奉納されます。花火の打ち上げは、天空に潜む悪霊を吹き飛ばす方法と言い伝えられています。豊橋の夏の風物詩として多くの市民から親しまれている祭です。 |

| ■吉田城趾 吉田城は1505(永正2)年、今川氏の家臣、牧野古白が築城した今橋城が前身です。1590(天正18)年、豊臣秀吉の天下統一まで、今川義元、次いで徳川家康に攻略されました。天下統一の後は池田輝政が城主を勤めました。吉田城は豊川の流れと崖の地形を生かし、本丸を中心にその外側に二の丸、さらにその外側に三の丸を配した半輪郭式縄張り様式の近世城郭として整備されました。 現在は豊川公園北側の本丸跡を中心に深い内堀があり、石垣の上に建つ復元された本丸鉄櫓(くろがねやぐら)、通称隅櫓は往時を偲ばせる姿となっています。 |

| 吉田城址の隅櫓 昭和29年に本丸西北隅の鉄櫓(くろがねやぐら)が復元されました。通称隅櫓といわれています。苔むした石垣の上にそびえる姿は往時を偲ばせます。 |

| ■神明社 あすの第2日目に、最初に訪れるところです。日は落ち暗闇の中を立ち寄りました。 |

| ■吉田宿本陣跡 吉田宿には本陣が二軒ありました。その一軒は清洲屋中西与右衛門でした。1843(天保14)年の記録によりますと、建坪327坪に門構・玄関付と記されています。他の一軒である江戸屋山田新右衛門は199坪に門構・玄関付と記されています。 |

|