|

| 行程 1日目:約9㎞ 2日目:約12㎞ 計約21㎞ ■一日目 =御油松並木(国の天然記念物に指定)…八王子神社…長沢一里塚(江戸から77里目)…法蔵寺(日本武尊ゆかりの賀勝水)…本宿一里塚(江戸から78里目)…山中八幡宮=豊川・ビジネスホテル豊川(泊) ■二日目 豊川=山中八幡宮…東棒鼻跡(藤川宿東の入口)…問屋場跡…脇本陣跡(藤川宿資料館)…西棒鼻跡…十王堂(芭蕉句碑)…藤川一里塚跡(江戸から79里目・原形をとどめる一里塚/国史跡)…藤川松並木…大平一里塚(江戸から80番目)…岡崎城下二十七曲の碑…西本陣跡…岡崎城(徳川家康生誕の地) |

| 今回の歩き旅の出発地です 左: 御油の松並木の終わりにある老松。左半分は薬品で覆われていました 右: 御油宿と赤坂宿の境に架かる小さな橋「一ノ橋」です |

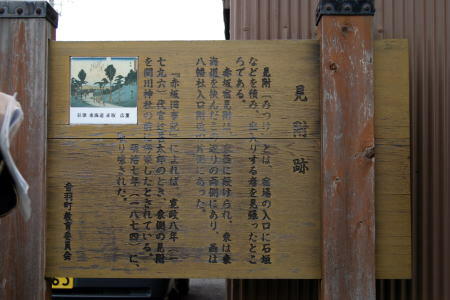

| ■見附跡 見附(みつけ)とは、宿場の入口に石垣などを積み、出入りする者を見張ったところである。 赤坂宿見附は、東西に設けられ、東は東海道を挟んだこの辺りの両側にあり、西は八幡社入口附近の片側にあった。 『赤坂旧事記』によれば、寛政八年(一七九六)代官辻甚太郎のとき、東側の見附を関川神社の前に移設したとされている。 明治七年(一八七四)に、取り壊された。 (説明板より引用) |

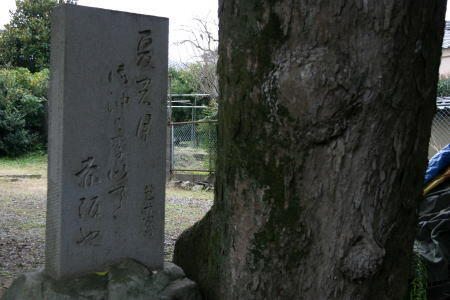

| ■関川神社 関川神社は御油松並木の赤坂宿入口からほど近い位置にあります。1001(長保3)年の創建と伝えられています。三河国司大江定基の命をうけた赤坂の長者宮道弥太次郎長富が、クスノキのそばに市杵島媛命を祭ったのが始めとされています。 社殿左側に楠の大木がそびえ立っています。また、社殿の右側には見事な芭蕉句碑が建っています。 |

| 芭蕉句碑 「夏の月 御油よりいで ゝ 赤坂や」 夏の夜は短く、月も出たかと思えばすぐ明けてしまう様子を詠んだ句といわれています。 |

| ■長福寺 この寺は力寿姫の哀話で知られています。本堂左手の石段を上って100メートルほどのところに大きな自然石の墓があります。 |

| 長福寺のヤマザクラ この木は、推定樹齢約三百年で、幹の回りは目通り約3.3mあり、町内で一番大きなサクラの古木です。 この木について、幕末の頃、赤坂の代官所に勤めていた役人の手紙の中に『長福寺の桜も満開になったでしょう。昔、桜を見ながら囲碁をしたことを思い出します』と記されています。 (説明板より引用) |

| 力寿姫伝説 大江定基は三河守を命じられ、都から今の愛知県豊川市国府に着任しました。定基は妻帯者でしたが、赤坂の長者の娘の力寿姫と今流に言う不倫の落ちました。この後の話には諸説ありますがそのうちの一説から・・・。 定基は力寿姫を愛妾として寵愛しましたが、国司の任期が終わり都に帰ることになりました。 力寿姫は、別れの悲しさのあまり自らの手で死の道を選びました。定基は、力寿姫を不憫に思い亡骸と共に七日間暮らしました。しかし、亡骸が日毎に変わり果てていく姿に定基は世を儚んで出家したといわれます。のちに唐に渡りました。寂照法師として知られています。 |

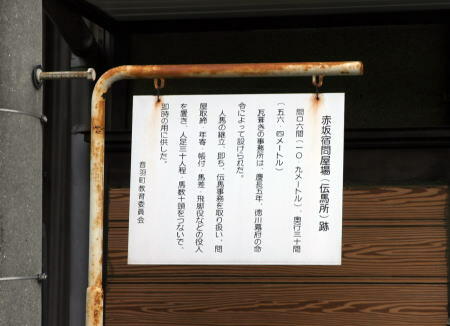

| ■赤坂宿問屋場 (伝馬所)跡 間口六間(一〇・九メートル)、奥行三十間(五六・四メートル) 瓦葺きの事務所は、慶長五年、徳川幕府の命令によって設けられた。 人馬の継立、即ち、伝馬事務を取り扱い、間屋取締、年寄・帳付・馬差・飛脚役などの役人を置き、人足三十人程、馬数十顛をつないで、即時の用に供した。 (説明板より引用) |   |

| ■本陣跡 本陣は、参勤交代の大名・瀑布の役人・公家などが休泊するところで、一般の旅篭屋とは違い、門・玄関・式台・上段の間なを備えることが許さ札ていた。 赤坂宿の本陣は、宝永八年(一七一一)の町並図によると、四軒あった。そのうち松平彦十郎家は、江戸時代初期から本陣を努め、人馬継ぎ立てを行う問屋も兼ねていた。 宝永八年の間取り図によると、間口十七閤半奥行き二十八間、座敷通り四二ニ畳で門.玄関付きの立派なものであった。 (説明板より引用) |

| ■曲輪(まげわっぱ)物を商う尾崎屋 桧、杉の薄い板を円形に曲げて作ったざる、かご、おけなどを作っています。一階と二階の間には珍しい軒行灯が掛けられています。行灯には「曲輪 民芸品 製造卸問屋」と書かれています。 |

| ■浄泉寺 本堂は1776(安永5)年に再建されたものです。境内には広重の東海道五十三次の中にある赤坂「旅舎招婦図」に描かれたといわれるソテツ(蘇鉄)が現存しています。赤坂薬師と石像三十三観音、石像百観音の霊場として知られています。 |

| 蘇鉄 この「ソテツ」は広重の東海道五十三次の内赤坂「旅舎招婦図」と題されたはたご風景の中に描かれていた「ソテツ」である。 明治二十年頃道路拡張により当宿の旅籠より当寺境内に移植された。 (樹齢・推定二六〇年 樹高・三メートル 幹周・四、六メートル) (説明板より引用) |

| ■旅籠大橋屋 本陣・脇本陣以外の武士や庶民などの宿泊施設を旅籠屋〔はたごや〕という。 享保十八年(一七三三)の赤坂宿は、町裏を合わせて家数四百軒のうち、八十三軒が旅籠屋であった。 大橋屋は、旧屋号を鯉屋といい、正徳六年(一七一六)の建築といわれる。赤坂宿の旅篭屋の中では、大旅篭に属し、間ロ九間、奥行二十三間ほどであった。入り口の見世間・階段・二階の部屋は往時の様子を留める。 (説明板より引用) |

| ■赤坂陣屋跡(三河県役所跡) 陣屋(じんや)とは代官所ともいい、年貢の徴収 や訴訟などを取り締まったところであった。 赤坂陣屋は、三河の天領支配の中心であり、 当初この奥の大藪地内に設けられたが、元禄二 年(一六八九)神本屋敷(現赤坂保育園附近)に 移された。 幕末に三河県役所と改められた。手狭になった ため明治二年(一八六九)再び大藪地内へ新築 移転された。 廃藩置県後、明治五年に廃止となった。 (説明板より引用) |

| ■正法寺 6世紀~7世紀ごろの創建と伝えられる、由緒あるお寺です。 |

| ■高札場跡 幕府の法令など布告を 掲示する場所を高札場と いいました。赤坂宿にある 高札場は、宿の中央で人 通りが多く目につきやす いところにありました。瓦 葺きで、高さ2間、間口2 間、奥行1間の大きさでし た。 |  |

| ■赤坂休憩所 (よらまいかん) 平成14年に開館、東海道赤坂宿の旅籠を模した建物の休憩施設です。 1階は休憩所、2階は赤坂宿を描いた浮世絵が展示されています。東海道の宿場町として栄えた往時の様子を知ることができます。 |

| ■杉森八幡社 この杉森八幡社の起源は古く、西暦702年ころといわれます。その証に986(寛和2)年の棟礼が現存しています。また、境内の2本のクスノキ(楠)は、樹齢1000年を超えると推定されています。 |

| 夫婦楠 巨木のクスノキ(楠)は根株が一本になっています。二本に成長していることから夫婦楠と呼ばれています。目通り6メートル、高さ約20メートル。推定樹齢1,000年といわれています。 杉森八幡社の楠 杉森八幡社境内・拝殿向かって左側前から二本がそれであり根林が一本化し二本に成長していることから「夫婦楠」とも呼ばれている。当社は大宝二壬寅年(七〇二年)持統上皇が、東国御巡幸のとき当地の頓宮におられたとき、伊勢神宮領御厨跡に大神営・八幡社を勧請遊ばされ、両宮ども神鏡を納めうれたと伝えられる。 社の発生から考察し、また調査したところ、この楠ば推定樹令約一、〇〇〇年と考えられる。目通り六メートル、高さ約二〇メートル、根ばりが楠の特長をよくあらわレている。 (この項は説明板より引用) |

| 赤坂の舞台(歌舞伎) 境内には明治5年に建てられた回り舞台を備えた芝居舞台があります。 平成12年にこれを復元し、年1回歌舞伎の公演が行われています。公演の時には「小屋がけ」と呼ばれる竹ドームの屋根が付いた伝統の観客席が再現されます。この形式は全国的にみて珍しいものです。 赤坂の舞台 建築面積 二四三平方メートル (間口 一〇・四間 奥行 七間) 当舞台は、心棒の先を支点として盆が回るように仕組んだ皿回し式の回り舞台である。奈落はなく、舞台上で回した。 赤坂宿では、江戸時代には人形浄瑠璃、明治以降は歌舞伎が演じられていた。 現在の舞台は、赤坂の芝居愛好者が中心となって、近隣の同好者に建設を呼びかけ、明治三年七月に舞台開きをしたと伝えられている。 平成十二年に改修復元した。 (この項は説明板より引用) |

| ■見附跡 見附は宿の入口に石垣を積み、松 などを植えた土居、おるいは柵、塀な どを築いて、商人、旅人を始め宿に出 人りする者を見張ったところです。 赤坂宿の見附は東は関川地内の東 海道を挟む両側にあり、西は八幡社 入口附近の片側に設けられました。 東の見附は、1796(寛政8)年、代官 辻甚太郎のときに関川神社前に移さ れたようです。1868(慶応4)年に描か れた町並図では前の場所に戻ってい ます。なお、赤坂宿の二ヶ所の見附 は、1874(明治7)年に明治新政府の 命により廃止されました。 |

| ■八王子神社 金生山の麓にある八王子神社へはこの赤坂宿からの長い参道を歩いていきます。左手の常夜灯は、1800(寛政12)年に造られたものです。 |

| ■長沢一里塚跡 ここの一里塚は江戸日本橋から77里目です。 1802(享和2)年に書き表された「長沢村明細書上帳」には「村内の一里塚、左の方の塚は松木一本、右の方の塚は榎二本、松一本」と長沢一里塚について書かれています。 現在は「一里塚跡」の標識柱が跡地であることを伝えています。 |

| ■長沢城跡 長沢は東西三河の境目にあり、両側から山が迫る地形で、中世において戦略上重要な位置であった。東海道を挾んで南(御城山山頂)に岩略寺城跡、北(古城団地)に長沢城跡がある。 長沢城は、東西約二〇〇m、南北約二五○mに及ぶ大規模なもので、主郭の前面を土塁や三重の堀が巡り、南側に出入り口があった。現存 は宅地化されて、堀の一部をわずがに残すのみである。 また、寛永一一年(一六三四)家光上洛のときには休息所として建てられたといわれる御殿が長沢小学校敷地内にあった。 (説明板より引用) |

平行していた国道一号線とはここで分かれます。「左 東海道 右 国道一号」の新しい道標が建っていました。 |

| ■法蔵寺 徳川家康ゆかりの寺で、行基の開基と伝えられる古刹です。 本堂左手の斜面を上ったところに近藤勇首塚があります。1868(慶応4)年、江戸板橋の刑場で斬首された近藤勇の首は、京都三条大橋で晒された後、諸説がありましたが、昭和30年代前半にこの法蔵寺に埋葬されていることがわかりました。 |

| 御草紙掛松 寺伝によれば徳川家康公は幼少の頃、当寺にて学問、手習いに励んだといわれる。この松は家康公手植えの松といわれ、手習いのおり草紙を掛けたことから、家康公ゆかりの「御草紙掛松」として永く人々に親しまれてきた。また「御茶屋の松」「御腰掛の松」ともよばれた。 代々受け継がれてきたが、平成十七年八月、虫害により枯れた。その後「慣れ親しんだ松を後世に伝えよう」と、地元有志「もづく会」の手により、平成十八年三月、四代目の松が植樹された。 周囲の石棚は、文化十二年(一八八一)旗本木造清左衛門俊往の寄進である。 (説明板より引用) |

| 新撰組局長近藤勇首塚の由来 皆様におなじみの深い新撰組局長の近藤勇は慶応四年四月二十五日三十五才で東京都板橋の刑場の露と消えました。近藤家の菩提所は東京三鷹の竜源寺であります。それが首だけが当法蔵寺に埋葬されていることは不思議に思われる事と存じますが其れには勇が三十五才に刑場の露と消ゆる迄に、如何に活躍なしたか想像されます。勇は慶応四年(明治元年)四月二十五日官より出頭を命ぜられたので、堅い決心の許に処刑せられるを覚悟で出頭しました。一応の取調べを受けた後、即刻処刑せられたのであります。が丁度其の日、勇の兄の長男が新宿へ要件で出向き、今日板橋で死刑者があるとの事を耳にしたから、死刑を一度見たいと思って板橋へ行き刑場に罪人の来るのを待ち受けて居ると、其の人はなんと自分の叔父さんであるから驚き父の許に走り帰り其の旨を報告したのであります。其れで近親者は驚き相談をして、若干の金子を整えて死骸を貰い受けるべく刑場にゆき、かつぎ出す人夫を買収なし、一度埋没なしたる勇の死骸を夜中窺に掘り出して渡して呉れたのであります。然し、首がないが致し方なく一応埋葬供養したのであります。其れより昭和三十三年まで其の首の在り場所が判明せず月日は流れ今日となったのであります。 其の後、昭和三十三年四月、当法蔵寺の総本山京都新京極誓願寺の記録に勇の首が当寺に埋葬されて居ると記されて居り、尚同年六月名古屋南山大学の先生で国府町にお住いの中根慶一氏方にもその文献があり、また岡崎市観光協会々長松井弘先生方にも文献五点程御所持との事でありましたから昭和三十三年七月中根松井両先生に文献御持参で当寺に御会合を煩し、始めて詳しく判明しました。勇は総てを京都で画索したから京都三条の大橋を西に渡り左側の二家目で現在旅館がありますが、其の地に塩漬の勇の首がさらしものにされたのであります。其れを同志の士が三晩目に持ちかえり、かつて勇が在京時代信頼、敬慕して居た称空義天大和尚が新京極裏寺町に居られたから同士の士共が首の埋葬方を依頼に行ったのであります、然しながら称空義天大和尚は半歳前京都より当法蔵寺三十九代貫主として転任されており尚法蔵寺は山の中で境内も広大で、松杉桧等の大木が生い茂り痛に埋葬するに好適地であり、特に当寺は徳川の祖松平親氏の建立で、七代目の住職は家康の叔父に当るから快諾せられ埋葬して供養し、其の当時は石碑の目立つを恐れて土砂を冠らせて、ただ普通の無縁仏の如く装なして香華を供えたのであります。其れが今回、確実に判明なしたれば東京都三鷹より勇先生の近親者三名剣道の関係者三名が昭和三十三年の秋当寺を訪れて、岡崎市より教育課長始め、関係者の御来山を得て合同で供養をし永く無縁仏同様の勇先生の霊を慰められました。其れより参拝者も日に増し多くなり、勇先生の霊も地下に歓んで安んずる事と存じます。 慶応四年四月二十五日寂 貫天院殿純義誠忠大居士 霊位 近藤 勇 三十五才 尚、埋没せられた石碑の台石も勇先生の遺品と思われる品も出ました。其の台石には次の通り記されて居ります。 土方歳三、戸村静一郎、小笠原新太郎、内田良太郎、鈴木万之助、佐藤善二郎、 鈴木源兵衛、菰田幸之助、松下信三郎、市橋鐘太郎、太田政一郎 建立者 内山勝行 世話人 清水三右エ門、堀川廉之助 以上の通りであります。 大神光二村山法蔵講寺執事謹誌 (パンフレットより引用) |

| ■本宿陣屋跡と代官屋敷 (現冨田病院) 元禄十一年(一六九八)旗本柴田出雲守勝門(柴田勝家子孫)が知行所支配のため、本宿村に陣屋を設けた。以来明治に至るまで存続した。 陣屋代官職は冨田家が世襲し、現存の居宅は文政十年(一八二七)の建築である。 (説明板より引用) |

| ■本宿一里塚跡 この一里塚は、江戸日本橋から78里目です。 この辺りを古くから一里山と呼んでいました。街道の南側にあった塚は明治の初期ころに取り壊されました。北側にあった塚は太平洋戦争が終わった1950(昭和20)年頃ころまであったそうです。 |

| ■山中八幡宮 家康は永禄6年(1563)の三河一向一揆の際、追われて身を隠し、難を逃れました。その場所が境内斜面下の鳩ケ窟と伝えられています。一揆方の追っ手がひの洞窟を探そうとしたところ、中から鳩2羽が飛び立ちました。「人のいる所に鳩がいるはずがない」と追っ手は探すことなく立ち去ったといわれます。 例年正月3日には、岡崎市指定民俗文化財で、五穀豊穣を祈る御田植神事「デンデンガッサリ」が催されています。また、「ヒメハルゼミ生息地」としても知られています。 |

| 鳩の窟 1563(永禄6)年、徳川家康が三河一向一揆のときに、門徒らに追われて身を隠しました。追っ手は窟から鳩が飛び出したのを見て人はいないだろうと立ち去り、難を逃れたといわれます。その洞窟は参道から脇に入った斜面にあり、「鳩ケ窟」と名付けられています。 |

|