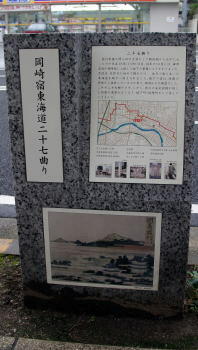

| 行程 1日目:約9㎞ 2日目:約12㎞ 計約21㎞ ■一日目 =御油松並木(国の天然記念物に指定)…八王子神社…長沢一里塚(江戸から77里目)…法蔵寺(日本武尊ゆかりの賀勝水)…本宿一里塚(江戸から78里目)…山中八幡宮=豊川・ビジネスホテル豊川(泊) ■二日目 豊川=山中八幡宮…東棒鼻跡(藤川宿東の入口)…問屋場跡…脇本陣跡(藤川宿資料館)…西棒鼻跡…十王堂(芭蕉句碑)…藤川一里塚跡(江戸から79里目・原形をとどめる一里塚/国史跡)…藤川松並木…大平一里塚(江戸から80番目)…岡崎城下二十七曲の碑…西本陣跡…岡崎城(徳川家康生誕の地) |

| ■東棒鼻跡(藤川宿東の入口) 東棒鼻跡 宿場の出入ロを棒鼻(棒端とも書く)といわれ、地元に保存されている街道往還図には宿囲石垣とある。 広重の藤川宿棒鼻の版画は幕府が毎年八朔、朝廷へ馬を献上する一行がここ東棒鼻に入ってくるところを描いたものである。 東棒鼻 (ひがしぼうはな・ひがしぼうばな) 「棒鼻」とは、宿場はずれ、すなわち出入り口のことである。東にあるので「東棒鼻」と呼んでいる。 藤川宿に棒鼻が再現されたのは、東海道ルネッサンス活動の機運が盛り上がった平成元年である。なぜ、棒鼻が藤川に再現されたのかというと、江戸時代の浮世絵の絵師・歌川広重が東海道五十三次の藤川「棒鼻ノ図」に描いたからである。 絵の中には、八朔(八月一日)の御馬進献の行列がちょうど藤川宿の棒鼻に差しかかるところで、辺りに境界を示す傍示杭、道の両側に石垣を積んで、土を盛った宿囲石垣を描いている。 最近、明治二十年ころ写された写真が見つかり、宿囲石垣が写っていたことから、その存在も認められた。 とにかく、現在、藤川宿と言えば「棒鼻」と言われるぐらい、藤川宿の象徴となっている。 (いずれも説明板より引用) |

| ■藤川宿の「曲手」 (かねんて) 地元の人たちは、この辺りを「曲手」と呼んでいます。曲手とは、直線状 に来た道を直角に右に曲がり、また左へとクランク状に曲がる道をそう呼 んだ。別名「桝形」とも言われていきす。 藤川宿の曲手は、1648(慶安元)年、三河代官が藤川宿の東端に、釣5 00メ-トルほどの街道を作り、地割をして市場村の人々を移転させまし た。加宿市場村を設けたときに、その東はずれを意識的に道を曲げて付 けたものです。その目的は外敵から宿場町を守るためとか、道を曲げるこ とによって、街道の長さを増して住む人を増やしたともいわれています。 この付近は、当時、道中記にも書かれて繁盛した茶屋「かどや佐七」跡 があり、常夜灯(秋葉山灯篭)、東棒鼻などがあり、往時の面影を残してい ます。 |

| ■明星院 「明星院」は、真言宗醍醐派(の寺です。山号を「弘法山」、寺号を「明星院』と称します。本尊は「不動明王立像」(秘仏)で、俗に「片目の不動」と呼ばれています。 寺の由来は、かつて山中郷舞木にあって、熊野那智山の末寺で、当寺に伝わる「那智山参詣曼陀羅」は、その由来を物語っています。1648(慶安元)年、市場村が藤川宿加宿として移転したのにともない、当寺も1675(延宝3)年没の行者秀悦の代に、現在地に移転、建立されました。その後、1681~(天和年間)、巧嶺寿徳の代に醍醐三宝院末に改宗し、苦行、祈祷を中心とする「修験行者」の修行の場所でした。 また、当寺には貴重な文化財や古記録が保存、安置されています。 |

| ■藤川宿の高札場跡 「高札」とは、立て札ともいい、法度・掟書・犯罪人の罪状などを記し、交通の多い市場、辻などに掲げられた板札をいう。その目的は一般の人たちに法令を徹底させるものであった。 藤川宿の高札場はここの場所にあり、記録によると 「 一、高札場 高 壱丈 長さ 弐間半 横 壱間 」 とあり、規模の大きい、広い場所であった。 ちなみに、冬至掲示されていた高札は、八枚あったようで、大きいものは横二三八センチ、縦五三センチもあり、もし当時あったものを八枚並べるとすれば、正面に横二面ずつ、四段にに掲げて常時掲揚していたのであろうか。 現在保存されている高札は六枚あり、いずれも岡崎市文化財に指定され、内、三枚は資料館に掲示してある。 (説明板より引用) |

| ■藤川宿の問屋場跡 藤川宿の「問屋場」は、ここ宇中町先にあった。「問屋場」は、宿場町では、最も中心となった場所で、人馬の継ぎ立て(伝馬)、言状の逓送(飛脚)などの業務を行う所が「問屋場」であった。藤川宿では、ここを「御伝馬所」とも称していた。 この問屋場については、記録によると、 一、人馬継問屋場 壱ヶ所 宇中町 問 屋 弐人 年 寄 五人゛人 帳 付 四人 飛脚番 六人 人馬屋 六人 小 使 六人 とある。 また当初の問屋場は、問屋場役人の屋敷の一部を使用していたようだが、江戸時代中期に、現在地に専用の建物を設けて、業務に当ったという。明治五年七月、伝馬制度廃止後は閉鎖され、その役割は終わった。 (説明板より引用) |

| ■藤川宿の本陣蹄 藤川宿の「本陣」は宇中町北にあり、藤川宿の中心地で、「本陣」とは、江戸時代、公家や諸大名などの貴人が使用した宿舎で、宿場町の公認の休泊所であった。 藤川宿の「本陣」は、もともとは二軒であったが退転(落ちぶれること)を繰り返し、江戸時代後期には「森川久左衛門」が勤めていた。当時の本陣の規模は、 「 本陣 凡建坪百九十四坪 宇中町 門構・玄関付 壱軒 」 で、昔の面影はないが、北側の石垣は今でも当時の様子を残している。 そもそも「本陣家」は、宿場町の大旅篭屋で、建物は門、玄関、上段の間を設けることができ、当主は名主・宿役人などを兼帯し、名字帯刀を許されていた。 現在、土地や建物を森川家から借り受け、「藤川宿第二資料館」として利用している。 (説明板より引用) |

| ■藤川宿脇本陣跡 史跡 藤川宿脇本陣跡 脇本陣は、江戸時代、宿駅の本陣の予備にあてた宿舎で、大名や幕府の重臣が本陣に泊まる時は、家老や奉行の止宿にあてられた。平常は一般の旅行者にも使用された。その経営については、本陣に次ぐ宿内有数の名望家が選ばれ、その敷地も現在の跡地の四倍、約一三〇坪(約四五〇㎡)程の敷地を有していた。 現存する門は、関が原の戦いの後に藤川へ居住したといわれる大西三家のうち大西喜太夫(橘屋)のもので、一部修理も施されたが、昔日の名残りをよく留めている。 藤川宿の脇本陣跡 「脇本陣」は、江戸時代「本陣」の補助的な役割として設けられた宿舎で、「本陣」に空きがないときには、本陣に準じて用いられていた。 「脇本陣」を営むことができたのは、本陣家に次ぐ名望家で、江戸時代後期に営んでいたのは「大西喜太夫」で、「橘屋」と呼ばれていた。入り口の門構えは、一般の家では構えることは許されず、「本陣」「脇本陣」たけに許された。藤川宿はそれまで度重なる大火に見舞われているので、現在残っている藤川宿内では古い遺稿である。 明治になって宿場の制度が廃止となり、その後、藤川村役場として使われ、現在は「藤川宿資料館」となっている。この敷地は、昭和五十三年十月に岡崎市のの文化財に指定された。 (いずれも説明板より引用) |

| ■西棒鼻跡 「棒鼻」とは、棒の端、すなわち棒の先端をいい、それが転じて、宿場のはずれを「棒鼻」と称し、したがって宿場町では、東、西の両方のはずれを言う。 藤川に再現された「棒鼻」は、歌川広重が描いた東海道五十三次・藤川宿の浮世絵「棒鼻ノ図」を参考にして復元した「修景・棒鼻」である。■示杭(協会を示す杭)と宿囲石垣が、その景観を際立たせている。 また、脇にある歌碑には、広重の師匠である歌川豊広の描いた浮世絵の中にある狂歌で、 「 藤川のしゅくの棒はなみわたせば 杉のしるしとうで蛸のあし 」 と書いてある。この狂歌の中で傍示杭を「杉のしるし」とし、ぶらりと下がる「うで蛸のあし」と、藤の花がぶらさがっている様子とにかけていておもしろい。 (説明板より引用) |

| ■藤川の十王堂 「十ま堂」は、十人の[王」を祀る堂で、その「王」とは、冥土(死者のたましいの行くところ)にいて、亡者(死んだ人)の罪を裁く住人の判官をいう。 秦江王 初江王 宗帝王 五官王 閻魔王 変成王 平等王 太山王 都市王 五道転輪王 の総称である。 藤川宿の十王堂はいつごろ創建されたかは不明であるが、十王が座る台座の裏に「宝永七庚寅年七月」(一七一〇)の記年があるので、ここの十王堂の創建はこの年であろうと推側する。 また地元では、忠臣蔵で有名な神崎与五郎に言いがかりをつけた箱根の馬子・丑五郎との伝説を伝えている。 (説明板より引用) |

| 芭蕉句碑 「芭蕉句碑」は、江戸時代の俳人・松尾芭蕉が詠んだ句を、石を刻んで建てたものである。「爰も三河 むらさき麦の かきつはた はせを」碑の裏に 「寛政五歳次葵丑冬十月 当国雪門月亭其雄弁連中 以高隆山川之石再建」 と建碑の書誌的事項が彫られている。 この碑の高さは一・六五メートル、幅一・〇七メートル、厚さ約〇・二メートル。花崗岩の自然石で、この近辺の芭蕉句碑では最大級といわれている。 その傍らに、高さO・九メートル、幅O・五メートルほどの自然石が立っている。これも芭蕉句碑で、この碑は元、別な所にあったが、大正初期に現在地に移された。 (説明板より引用) |  |

| ■藤川宿の一里塚 「一里塚」は、街道の一里ごとに土を盛り上げ、樹木を植えて、道しるべとしたことである。 慶長九年(一六〇四)、江戸幕府は諸街道の整備の一つとして、江戸日本橋を起点として、一里ごとに道の両側に塚を築いて樹木を植えて目印とした。 樹木は、普通、榎であった。 ところで、藤川の一里塚であるが、記録によると、 「一、此宿より岡崎宿迄之間 壱里塚弐ヶ所 壱ヶ所 木立 左無之 右 榎 他、 左右之塚共 藤川宿地内」 と記してある。このような藤川の一里塚は、当時は街道の左右に塚を作り、榎が植えてあったらしいが、天保年間(一八三〇~)頃には南側はすでになくなり、北側の榎は昭和初期には枯れてなくなってしまった。 (説明板より引用) |

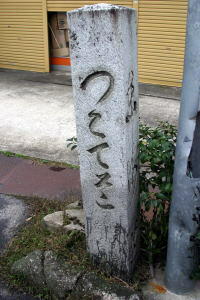

| ■吉良道 道標 東海道は、藤川宿の西端で南西の方向に分かれて、土呂(現・岡崎市福岡町)、西尾(現・西尾市)、吉良(現・幡豆郡吉良町)方面へ出る道がある。この道を「吉良道」と呼んでいて、その分岐点に「吉良道道しるべ」が立っている。 道しるべ石は、高さ一四三センチ、幅二〇センチの 四角柱で、彫られている文字は、 (右面) 「 文化十一年甲戌五月吉日建 」 (正面) 「 西尾、平坂、土呂 吉良道 」 (左面) 「 東郡小石川住 」 と書いてある。 とにかく、江戸時代、参勤交代の行列、助郷勤めの出役、さらには海産物の搬入路など重要な脇街道であった。また伝説に、茶壺道中の行列がここを通ると、雨が降るという「茶壺のなみだ雨」の話も残っている。 (説明板より引用) |

| ■藤川松並木 岡崎観光文化百選 藤川宿と松並木 浮世絵師安藤広重が描いた「東海道五十三次藤川宿」の賑わいぶりが、今も残る脇本陣、旅籠などに偲ばれます。 道標、常夜燈、石仏などに目を向けながら街道筋を歩いてみると、その昔、日差しや北風をさえぎり、旅人の歩みを助けた松並木が、歴史の重みを語りかけてきます。 またここは、吉良道への分岐点ともなっています。 (説明板より引用) |

| ■大岡越前守陣屋跡 1748(寛延元)年、旗本だった大岡忠相が大名(西大平藩主)となりました。今は敷地内が公園となり、トイレ、ベンチがあるだけで寂しいですね。 |

| ■大平一里塚 江戸日本橋から80里目の一里塚です。 一里塚は慶長9年(1604)、徳川幕府により五街道の制度が定められたとき、東海道をはじめとして江戸日本橋を基点に一里(約4㎞)ごとに塚が築かれました。これは道のりを示して旅の目印となり、夏には旅人に木陰を与え、ひとときの憩いの場となりました。また、飛脚・人馬などの賃金の目安にもなりました。 岡崎宿には一里塚が本宿(本宿町-里山)、藤川(藤川町-里山)、矢作(宝珠庵)にありました。往時の面影を残すのは大平一里塚だけになってしまいました。 |

| ■備前屋 1782(天明2)年に初代が岡崎宿伝馬町に菓子屋を営んだのが始まりです。以来、この場所で菓子舗として続き、現在は八代目だそうです。岡崎有数の老舗で、「あわ雪」という菓子は岡崎を代表する銘菓といわれています。 |

| ■本多平八郎忠勝公の銅像 本多氏は、松平二代泰親に仕えて以来、代々軍功を挙げました。徳川家譜代の家臣で、忠勝より11代忠粛のときに岡崎に移りました。それから明治維新までのおよそ100年の間、岡崎藩主として親しまれました。徳川四天王の一人である平八郎忠勝は、1548(天文10)年、三河国額田西蔵前に生まれました。幼名を鍋之助といいました。1560(永禄3)年、桶狭間の戦いには弱冠13歳で初陣しました。 |

| ■松葉総門跡 ここは源義経と浄瑠璃姫が人を忍んで待ち合わせをした場所という義経伝説があります。 |

| ■大樹寺 松平家と徳川家の菩提寺として名高い古刹です。 松平8代の墓、歴代将軍の位牌が納められています。その位牌の高さは歴代将軍が没した時の身長と同じ作られています。また、ゆかりの寺宝類も数多く収蔵されています。多宝塔は重要文化財に指定されています。 墓地の代々の墓石は見事なもので、特に家康の墓石には目をみはります。 |

| |||||||

| |||||||