| |||||||

| |||||||

| 歩程 1日目 約11㎞ 2日目 約12㎞ 第1日目の行程 千貫堤…上青島一里塚跡(江戸から51里目)…=蓬莱橋(昼食・休憩)=…島田宿一里塚跡(江戸から52里目)…刀匠島田顕彰碑…大井神社(島田宿の鎮守)…大善寺…大井川川越遺跡(川越人足が集合した番屋)…大井川 第2日目の行程 大井川…金谷宿・佐塚本陣跡…柏屋本陣跡…金谷一里塚跡(江戸から53里目)…長光寺…石畳茶屋…金谷坂(風情ある石畳道)…諏訪原城跡(武田信玄築城.国指定史跡)=お茶の郷(昼食・休憩)=菊川坂(石畳道)…久延寺(家康手植えの五葉松・夜泣き石)…小夜鹿一里塚(江戸から54里目)…小夜の中山峠…日坂宿本陣跡…事任八幡宮(坂上田村麻呂ゆかりの神社。樹齢千年の大杉) ■第1日目・後編の行程 …島田宿一里塚跡(江戸から52里目)…刀匠島田顕彰碑…大井神社(島田宿の鎮守)…大善寺…大井川川越遺跡(川越人足が集合した番屋)…大井川 |

| ■蓬莱橋 島田宿から大井川を越えて対岸の牧之原台地の茶畑を結ぶ、全長約900m、幅約3mの木橋です。幕末から明治初期に牧之原台地を開墾する人々の交通の便を良くするために1879(明治12)年に架けられました。 1965(昭和40)年に改修され、橋脚はコンクリートになりましたが、その他は木材を使用して、往時の美しい面影を残しています。 1997(平成9)年、英国のギネス社から「世界最長の木橋」として認定されギネスブックに掲載されています。 |

| ■島田宿一里塚跡 江戸日本橋から52里目の一里塚です。 往時の面影は何もありません。石柱碑と説明板が一里塚跡であることを伝えているだけです。 (以下は、説明板より引用) 島田宿一里塚 慶長九年(一六〇四)徳川家康は、東海道の一里(三六町)ごとに塚を築かせました。塚は五間四方(直径約九米)、上に榎を目印として植え、通常は街道の両側に対で築かれました。島田宿一里塚は、天和年間(一六八一~一六八四)に描かれた最古の「東海道絵図」の中で、江戸から五十里と記され、北側の塚しか描かれていません。幕末の文献「島田宿並井両裏通家別取調帳」では幅五間二尺で北側のみ、塚の上には榎が植えられていたことが記されています。 |

| ■島田刀鍛冶の由来 島田の刀鍛冶は、室町時代より江戸時代末期にいたる約四百年間の歴史をもち、繁栄期には、この島田に多くの刀工が軒と連ね、鍛冶集団を形成していたという。 その系譜は、義助・助宗・広助を主流とし、作風は、相州風・備前風などのみえる業物打ちであった。江戸時代になると、貞助系・忠広系が派生し、信州などに進出していった刀工たちもある。 彼ら島田鍛冶は地方的な存在であったが、戦国大名の今川・武田・徳川氏などに高く評価され、多くの武将に珍重された。とくに.義助の「お手杵の槍」や、武田信玄所蔵どいう助宗の「おそらく造りの短刀」など、刀剣史上に今なお名をとどめる秀逸な作品も少なくない。 紀行文や文芸作品・芸能にも島田鍛冶は取り上げられ、往時の繁栄ぶりと名声のほどがうかがわれる。また、室町末期に活躍とした連歌師家長は、島田の刀工義助の子であったといわれている。 島田鍛冶集団は、中世末期から近世にいたる島田の歴史のなかでも、とりわけ燦然と輝いている。 (説明板より引用) |

| ■問屋場 問屋場とは、宿場の中心となる施設で、主に公用の文書や物品、公務旅行者に人足や伝馬を提供し、継ぎ立てを行う施設でした。 島田宿問屋場の敷地は、間口八間(幅一四・五m)、事務所は間口五間半(一Om)で奥行五間(九・一m)の建物でした。そして、ここには長である問屋、その補佐役の年寄、事務担当の帳付、人足や馬方の指揮をする人指・馬指と呼ばれた宿役人が月交替で詰めていました。また常備人足は一三六人、伝馬は一OO匹で、このうち人足三〇人、馬二〇匹は特別の場合に備え、さらに不足のときは周辺の助郷村から補いました。 飛脚(御継飛脚)は一〇人が常駐し、昼夜交替で御状箱を継ぎ送っていました。 (説明板より引用) |

| ■「俳聖芭蕉翁遺跡・塚本如舟邸趾」碑 静岡銀行のあるこの地は、塚本如月邸があったところです。 碑面には松尾芭蕉・塚本如舟の句が刻まれています。 やはらかにたけよことしの手作麦 如舟 田植えとゝもにたびの朝起 はせを (芭蕉) 如舟は、大井川の川庄屋で俳諧を嗜んでいました。芭蕉は如舟邸を二度訪れています。 |

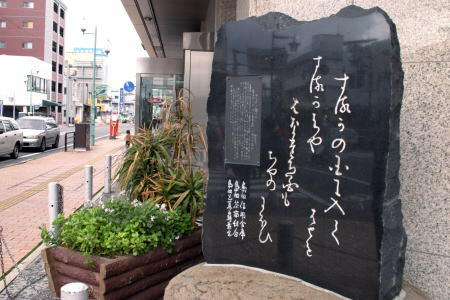

| ■松尾芭蕉の句碑 「するがの国に入りて するがぢゃはなたち 花もちゃのにほひ」 島田信用金庫前に建っています。建立者名に島田茶商組合があります。 |

| ■大井神社 豪雨のたびに洪水で氾濫を繰り返していた大井川は、大きな被害を出していたため、島田宿の人々から恐れられていました。その暴れ川である大井川を神として祭ったのが大井神社です。島田宿の守護神でした。 今では日本の三大奇祭の一つである「帯祭り」が行われる神社として有名です。この奇祭りは三年に一度行われます。 |

| ■大善寺 正式には二尊山成就院大善寺といいます。 1685年(貞享2)年の創建と伝えられています。大井川の川越は明け六つ(午前6時ごろ)から暮れ六つ(日暮れ頃)までとされていました。その刻限は大善寺の時の鐘が基準とされていました。このため川会所から大善寺へ鐘撞料が納められていました。なお、往時の梵鐘は太平洋戦時に供出されてしまい、現在のものは戦後新たに作られたものです。 |

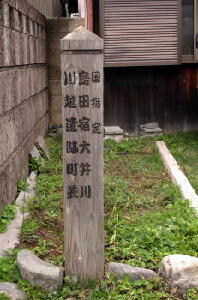

| ■国指定 島田宿大井川川越遺跡町並 往時の島田宿の川越しに関わる建物群を復元したものです。川札の発行を行った川会所を中心として、人足が待機した複数の番宿、人足が川札を賃金に替えた札場、人足頭が会合を行った立合宿、共同の井戸場などが復元されています。 往時の遺構としては、大井川の氾濫から島田宿を守った「せぎ」が残されています。1966(昭和41)年に国の史跡に指定されました。 |

| ■八百屋お七恋人吉三朗の墓 路地を100メートルほど入ったところにある「関川庵」に八百屋お七の恋人である吉三郎の墓があります。お七が処刑された後、吉三郎は僧になり、廻国供養の旅に出、その途中この地で没したといいます。 |

| 【川越制度について】 江戸時代、橋は架けられず、かといって船で渡ることも厳しく禁じられていた川(東海道では酒匂川、興津川、安倍川、大井川の4大河川)を、旅や参詣などで渡りたい者は人力を頼って川を渡る必要がありました。このような制度のことを「川越制度」といいます。 川を越したい者は、必ず川会所で川札を買い求め、川越人足に渡して川越を依頼します。川越の方法は川越人足の肩車や川越人足数人がが担ぐ連台などいくつかあります。川札は人足1人分の賃金となっていました。このため人足を多く必要とする川越の方法は、高い料金がかかりました。また連台を使う連台越の場合は、川札のほかに連台の借り賃として台札が必要となり、最も豪華な大高欄連台は、川札32枚分の高額の料金になったといいます。 なお、自分の力で川を渡る「自分越」は、厳しく禁じられていました。 |

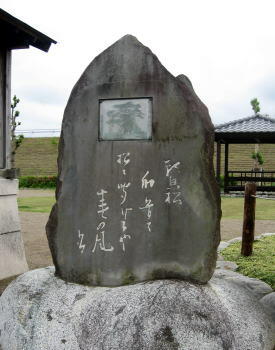

| 松尾芭蕉の句碑 馬方は しらじ時雨の 大井川 |

| 巌谷小波の句碑 爪音は 松に聞けとや 春の風 川会所先の朝顔堂の脇に建っています。 ここは浄瑠璃などで演じられる「生写 朝顔日記」宿屋の段の舞台になっているところです。現在の植えられている朝顔の松は二代目となっています。初代の朝顔の松は大きな幹の一部が朝顔堂に保存されています。 |

| ■八重枠稲荷神社 昔、ここには大井川の「出し堤防」があり増水の時には蛇籠(じゃかご)に石を詰めて杭で固定し、これを幾重にも並べて激流から堤防を守りました。「八重枠」の名の由来はそこからきています 宝暦十年(一七六〇年)に、川越しの安全と水難排除を祈願して建立されたと記録にあります。しかし、この神社の祭日が春の彼岸の中日であることからも、建立当時の目的は川越しの事故で亡くなった人々の供養が主だったのではないかと想像されます。 社殿は文化九年(一八十二年)と明治三十四年(一九〇一年)に修繕されましたが、礎石は建立当時のままで、大井川の川石を亀甲形に加工して積み上げたものです。川石は硬くて加工に手間がかかりいまでは市内に数カ所残るのみの技法です。 (説明板より引用) |

| ■大井川橋 大井川橋は、昭和3年に架設された鋼製のトラス橋です。 下部は井筒型の基礎と門型の橋脚により構成されています。当時の技術 力を結集して建設された最大級の道路橋です。いまなお建設当時の姿を よく残していることから、土木学会選奨土木遺産として認定されました。 (大井川橋碑より引用) |

JR島田駅前の宗長庵趾は こちらから どうぞ |

| |||||||

| |||||||